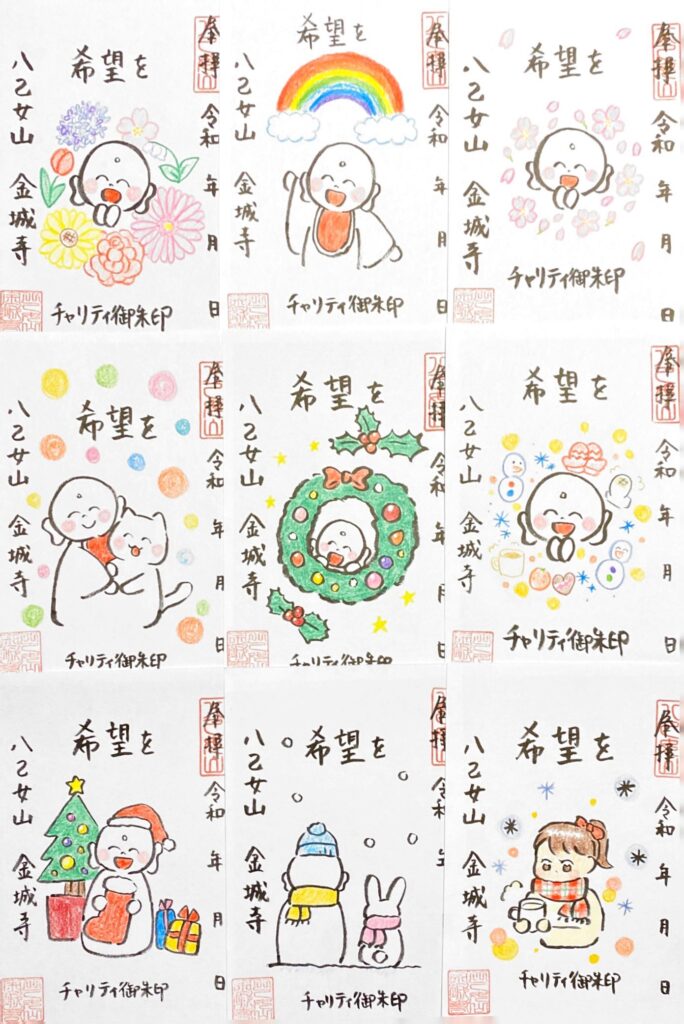

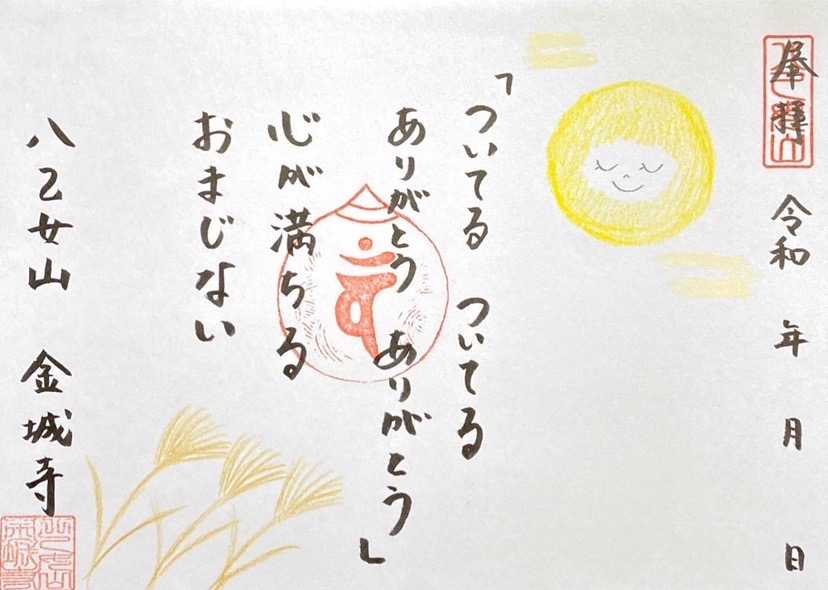

心があたたかくなる言葉、学びになる言葉に、季節の絵を添えて、毎月、季節の御朱印を描いています。

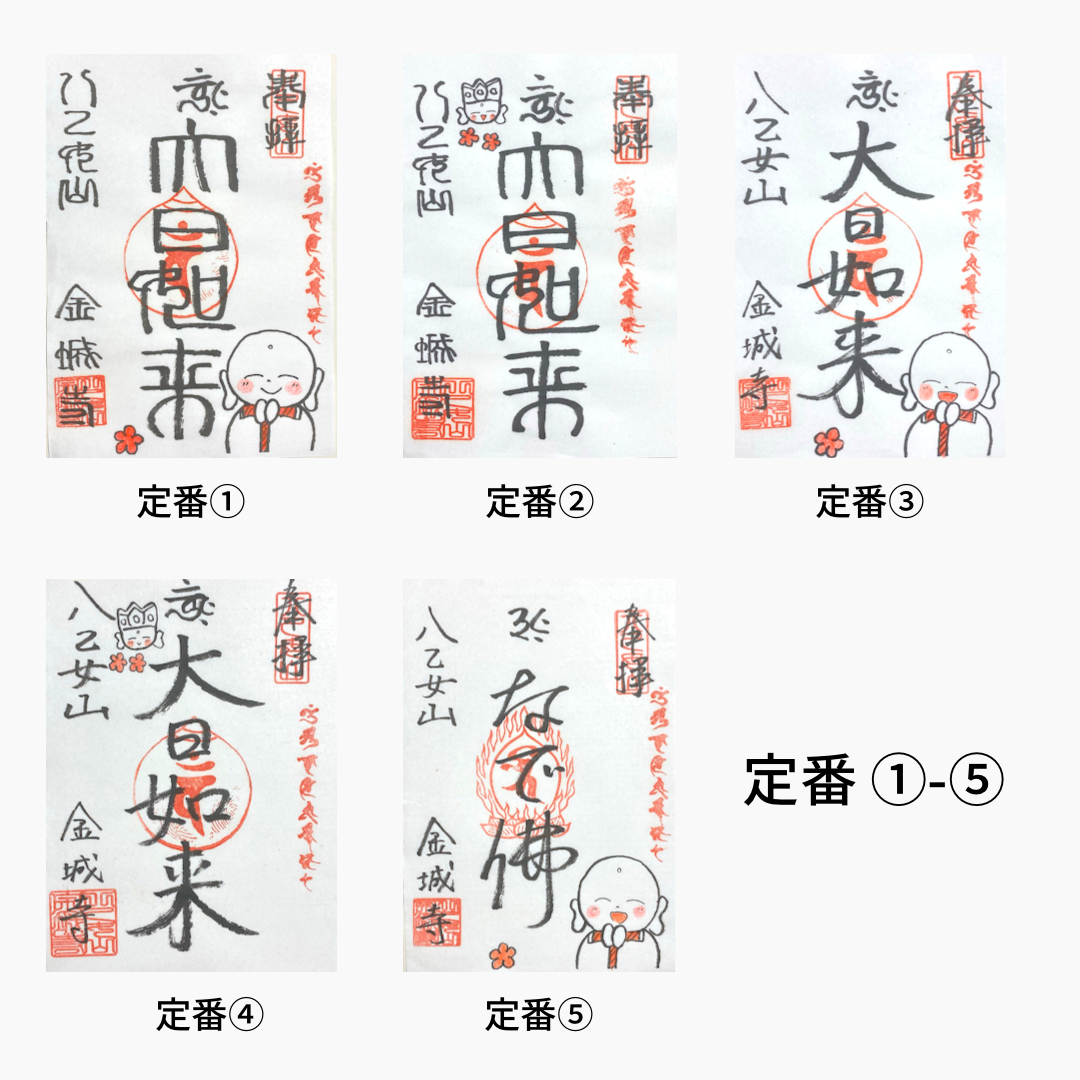

また、季節の御朱印が定番御朱印に仲間入りする場合があります。多少デザインが異なったり、朱印が変わっていることがありますので、ご了承くださいませ。

2024年5月

鯉のぼり

富山の魅力いっぱい

こちらの御朱印の志穂料は、全額、能登半島支援として寄付します。

2024年4月

春はあけぼの

花まつり

2024年3月

ひな祭り

弘法大師御誕生1250年記念御朱印 大師は今だおわします(最終章)

お大師さまは、高野山にて、今も私たちのことを見守り、お救いくださっておられます。

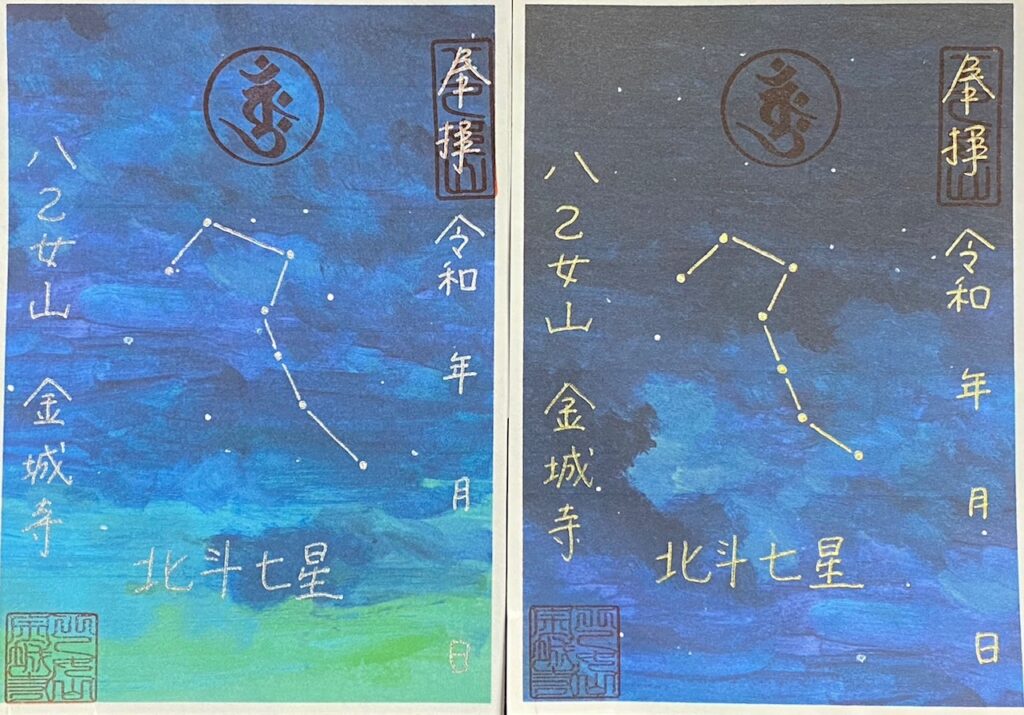

北斗七星

高野山真言宗と北斗七星には、つながりがあることをご存じですか?

2月の節分会は、別名「星供(星供養)」と呼ばれ、北斗七星をはじめとした星々にお参りをします。

あなたも、星々と、こちらの御朱印に祈りを込めて、御朱印帳と共にお守りとして大切になさってはいかがでしょうか。

夜空の絵柄の御朱印帳もございます。

御朱印帳 | 八乙女山 金城寺へようこそ! (nachi-kinjj-blog.com)

2024年2月

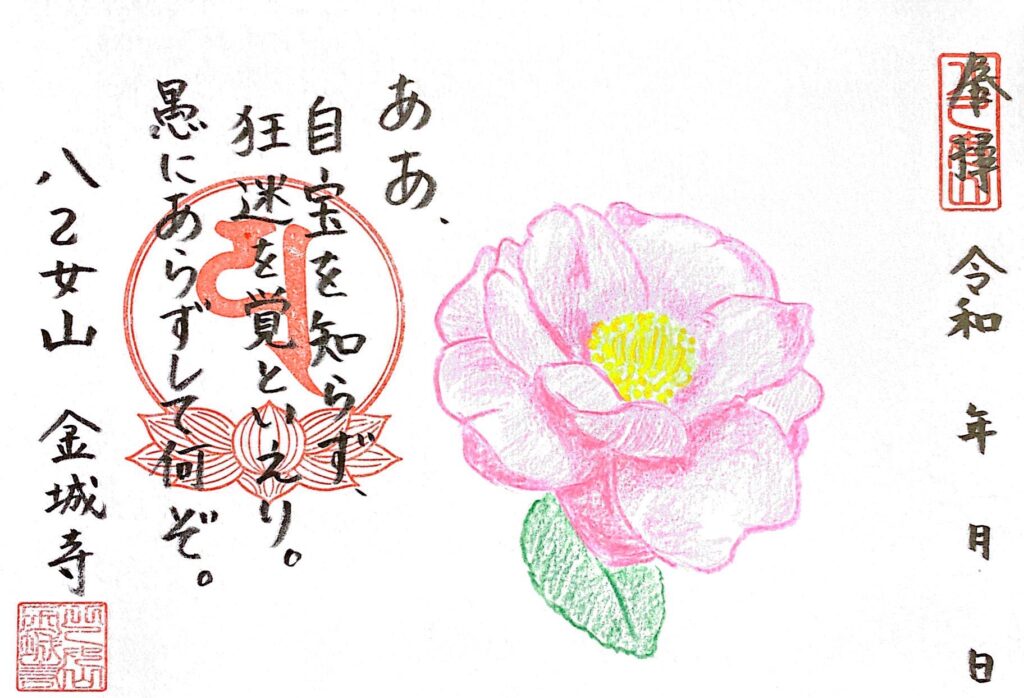

サザンカ

「ああ、自宝(じほう)を知らず、狂迷(きょうめい)を覚(かく)といえり。愚にあらずして何ぞ」空海『秘蔵宝やく』

現代語訳: ああ、迷える者は、自らにある宝を発見できない。狂い迷っているにもかかわらず、その迷いをさとりだと思っている。これを愚かだといわずして何というのですか。

描き手の解釈:

あなたは、もう既に最高っ! ほら、心の中を見てみて!素敵なところがたくさん!まずは、それに気づくことが大切なんじゃないかな?

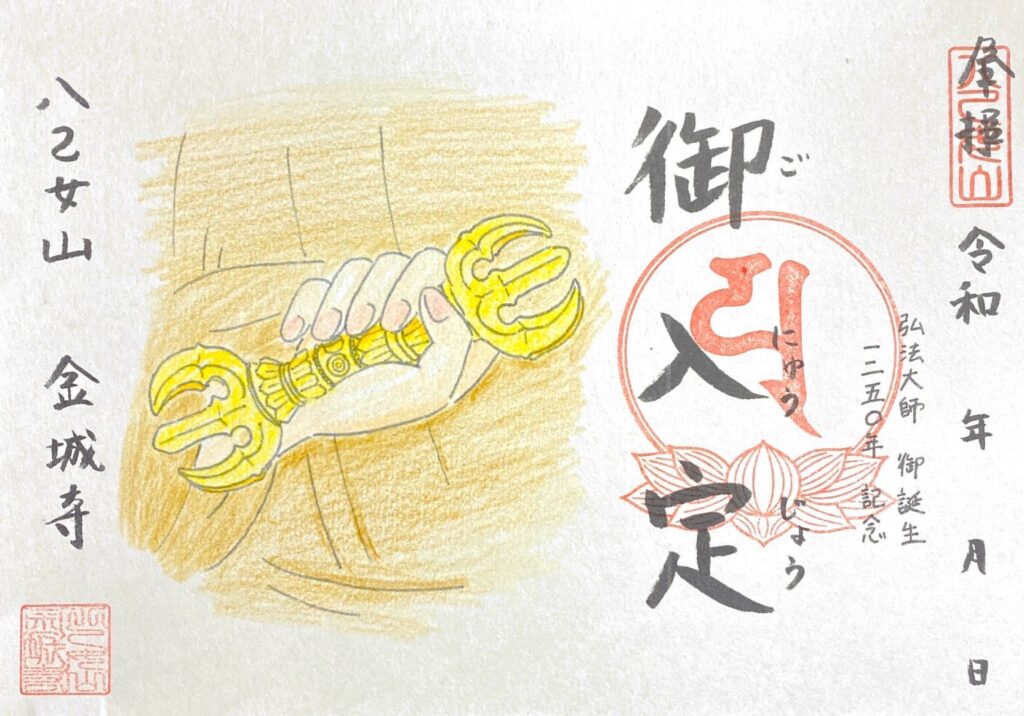

弘法大師御誕生1250年記念 御入定

「虚空尽き 衆生尽き 涅槃尽きなば 我が願いも尽きなん」と同行二人のご請願を立てられ、お大師さまは、迷える人々のために、深い深い「定(じょう)」に入られました。

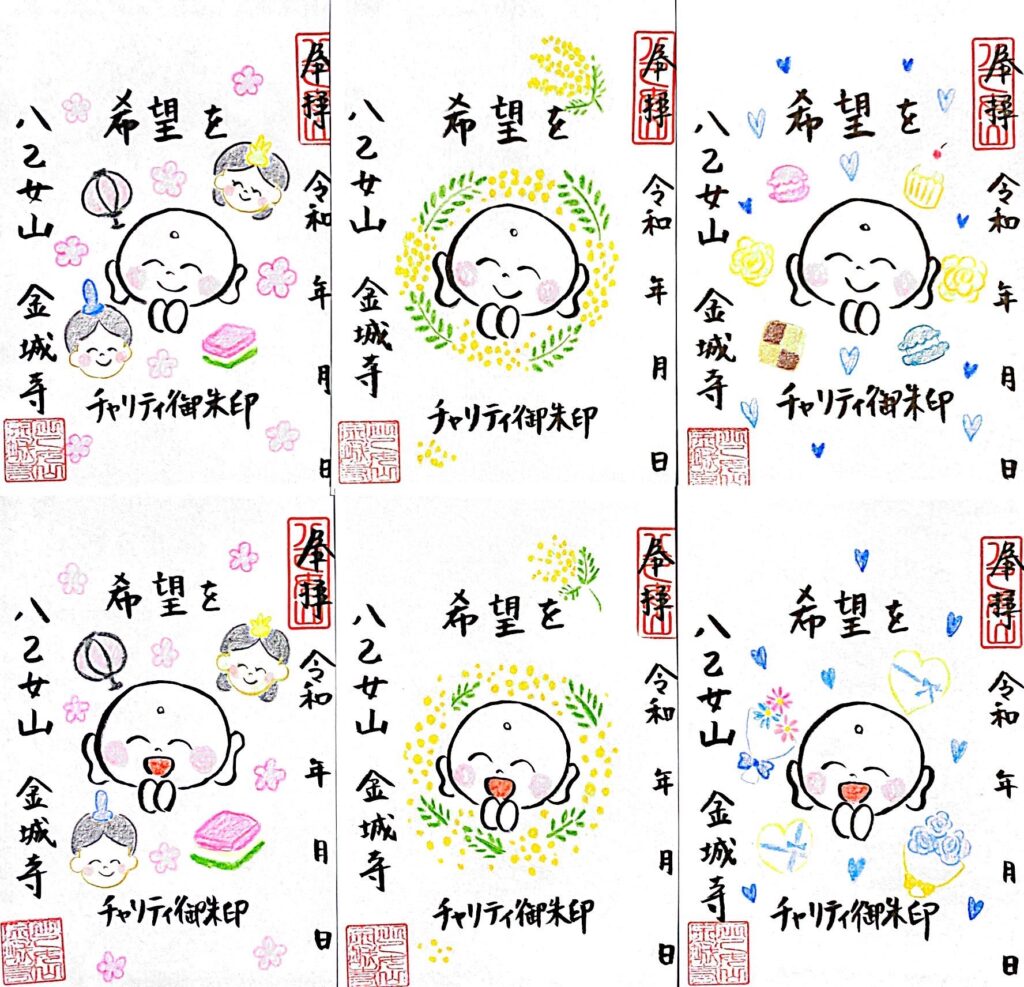

チャリティ御朱印

こちらの御朱印の志穂料は、「日赤令和6年能登半島地震災害義援金」に全額寄付します。

上記の絵柄と、1月のチャリティ御朱印の絵柄が大好評につき、在庫0となりましたので、以下の「がんばろう北陸!」デザインを新しく発表しました。

2024年1月

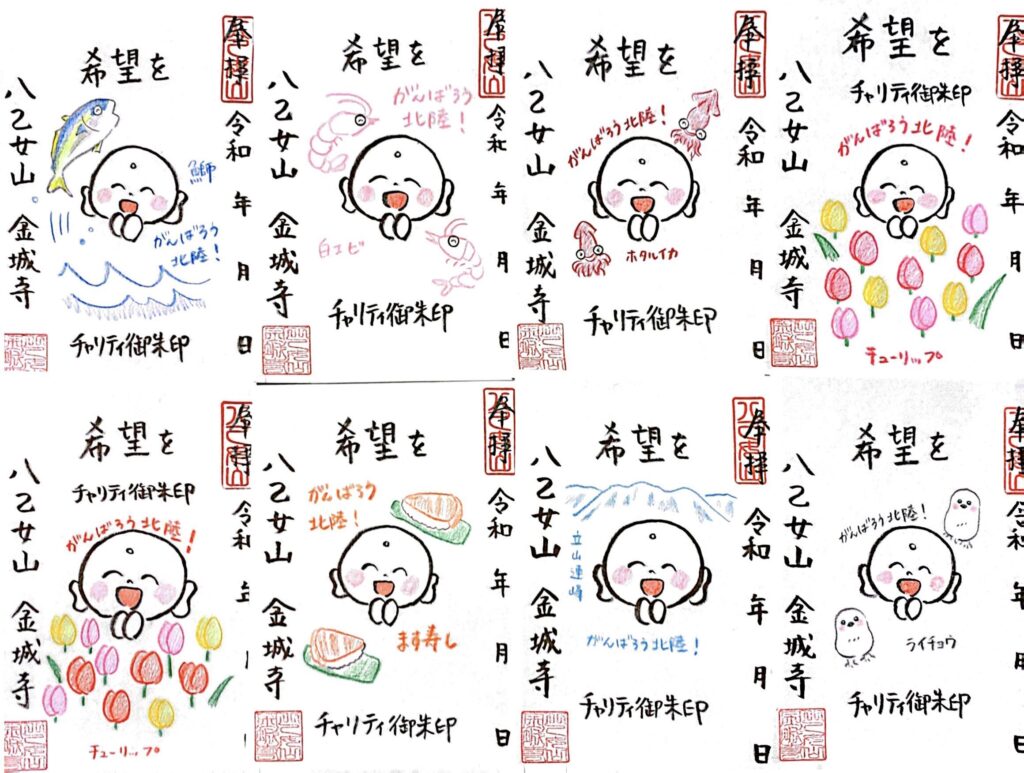

辰

天高く昇る龍の如く、皆さまの運気アップを祈っております。

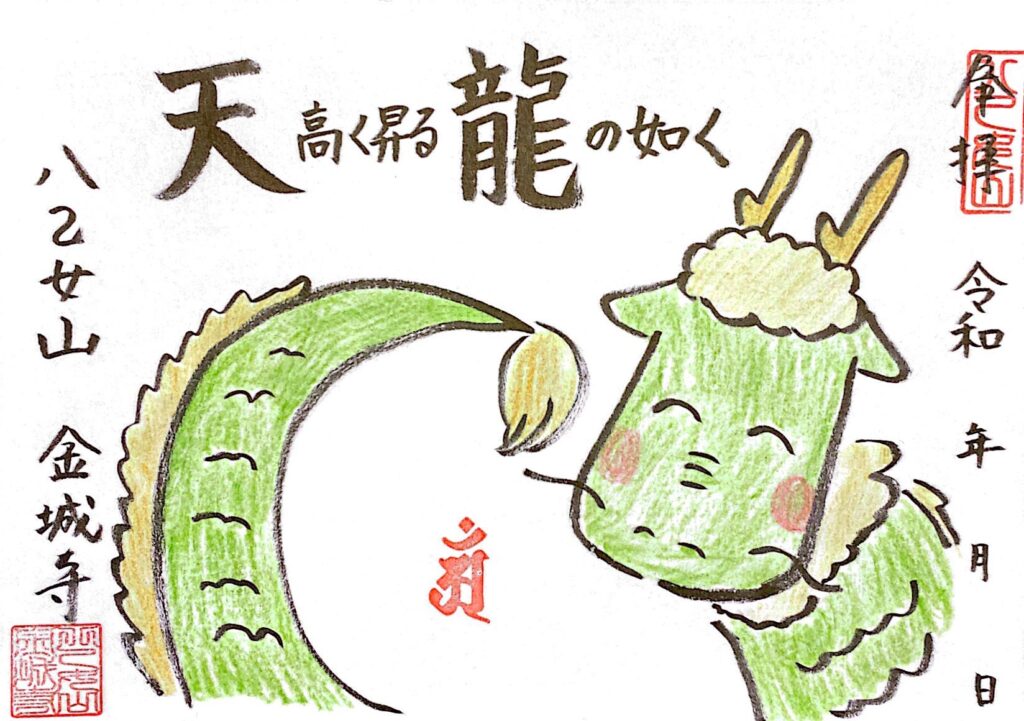

2023年12月

バトンタッチ

1年って、あっという間に過ぎていきますね。もう12月だなんてビックリです(汗)

あなたは、どんなバトンを次へつなげたいですか?

弘法大師御誕生1250年記念御朱印 御開創1

チャリティ御朱印

こちらの御朱印の志穂料は、国内外の子どもたちの支援をする団体、自然保護活動を行っている団体へ全額寄付させていただきます。

2023年11月

いただきます

直書き:11/23(木・祝),25(土)限定 書き置き:11月,12月中 ※なくなり次第終了

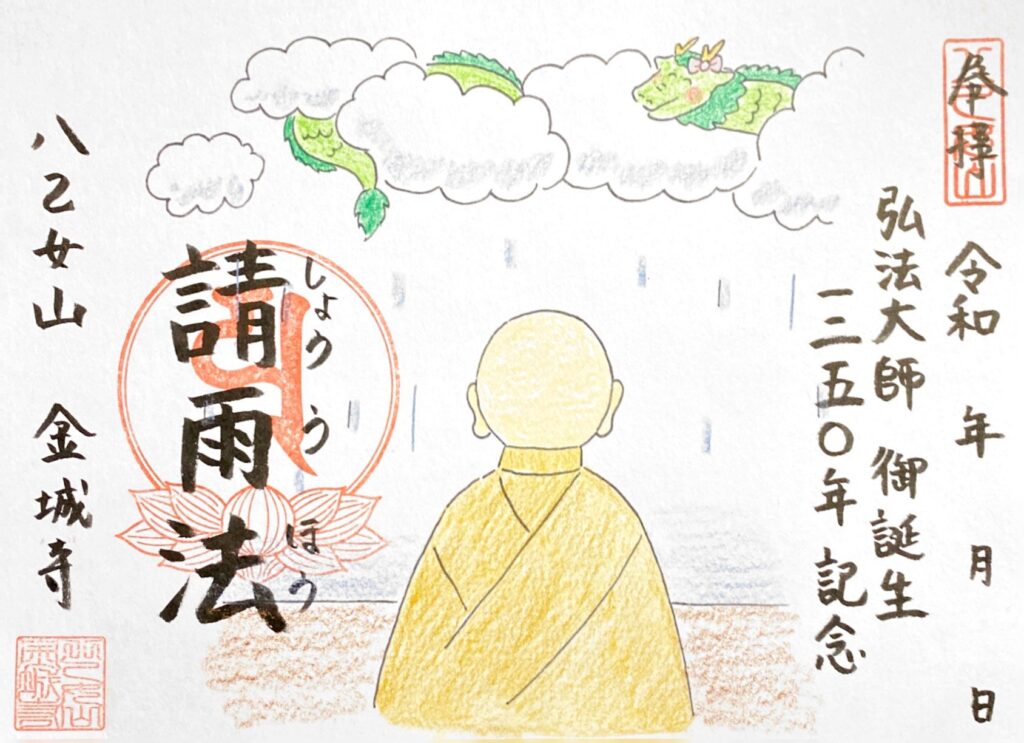

弘法大師御誕生1250年記念 請雨法

書き置きのみ:定番御朱印として無人お授け所に通年置いております。

パレスチナ・ガザ地区 人道支援寄付御朱印

書き置きのみ:定番御朱印として無人お授け所に通年置いております。

海

直書きのみ:11/23(木・祝),25(土)限定

推しカラー御朱印

直書き:11/23(木・祝),25(土)の直書き日からお書入れスタート!

上記以降の直書き日でもお書入れ可能です。

書き置き:定番御朱印として無人お授け所に通年置いております。

2023年10月

紅葉

弘法大師御誕生1250年記念 飛行三鈷

ハワイ マウイ島ラハイナ大火災支援寄付御朱印 夕日

ハワイ マウイ島ラハイナ大火災支援寄付御朱印 かき氷

10/9(月・祝)限定御朱印です。直書きのみ対応しております。

2023年9月

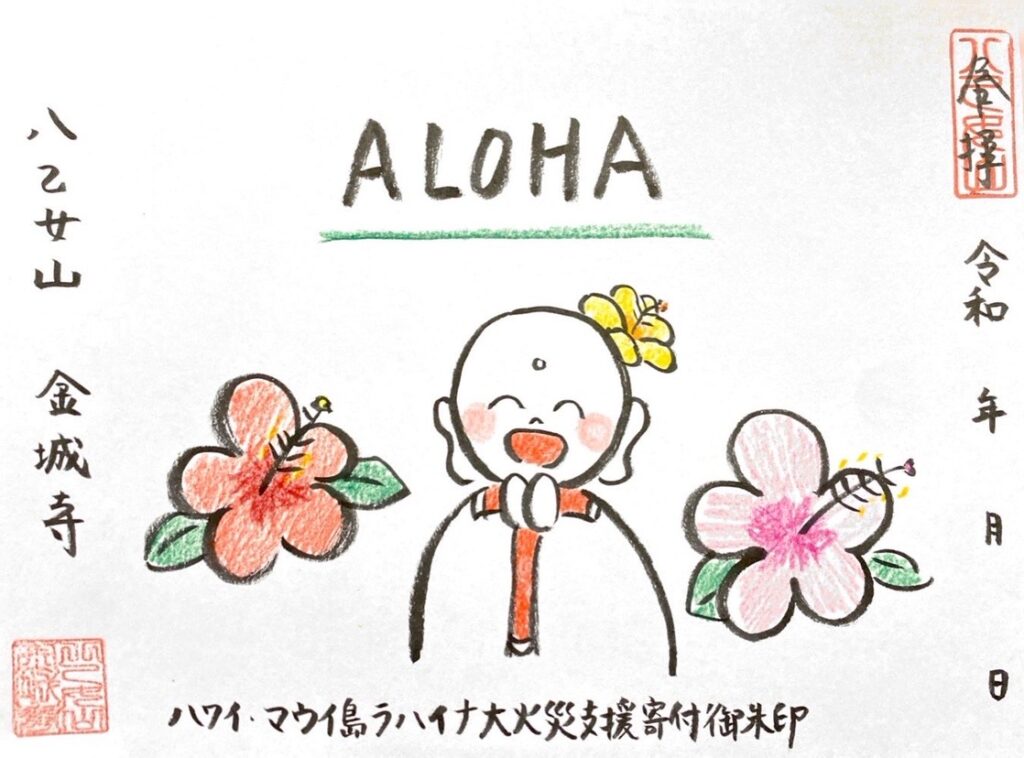

ハワイ マウイ島ラハイナ大火災支援寄付御朱印 ハイビスカス

2023年8月

海の世界

灯籠流し

サワガニこんにちは

2023年7月

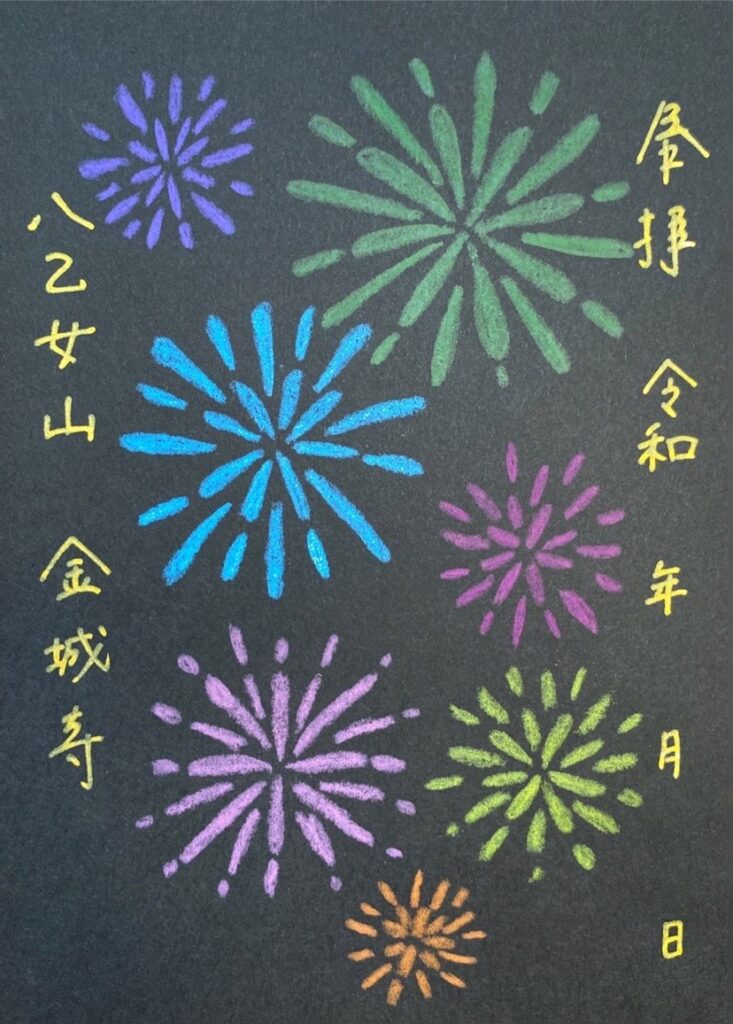

花火

入道雲

12星座御朱印

親子わんぱく自然教室コラボ御朱印・ウミウシと輪島の海

親子わんぱく自然教室コラボ御朱印

ウクライナ支援寄付御朱印パート3 小麦畑

弘法大師御誕生1250年記念御朱印 満濃池

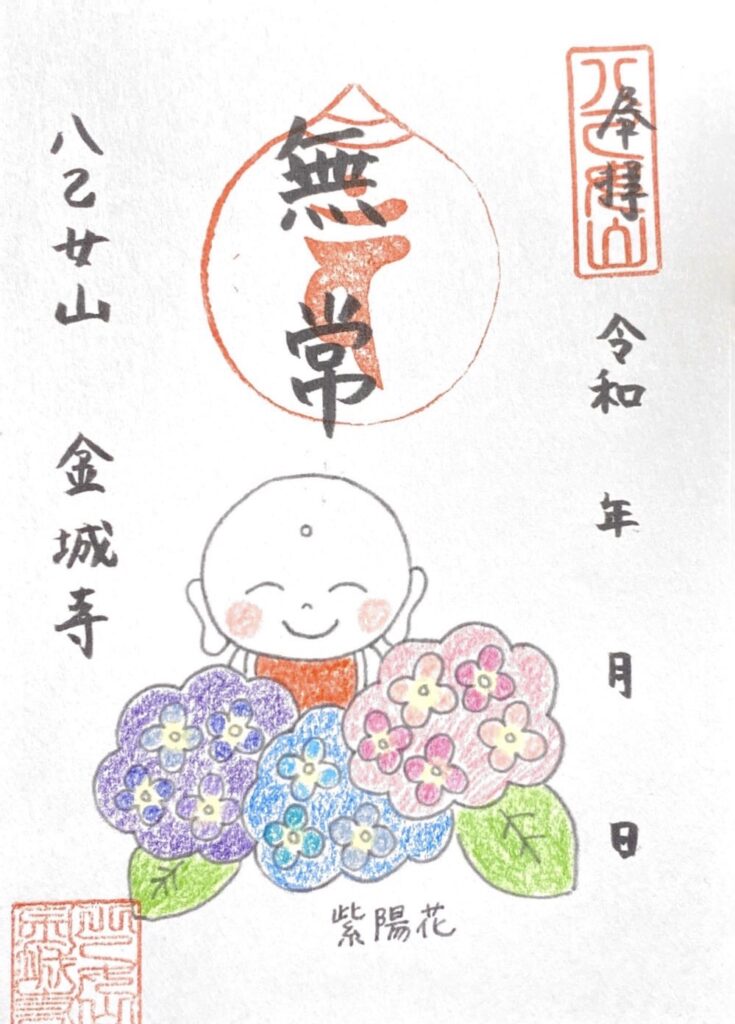

2023年6月

紫陽花

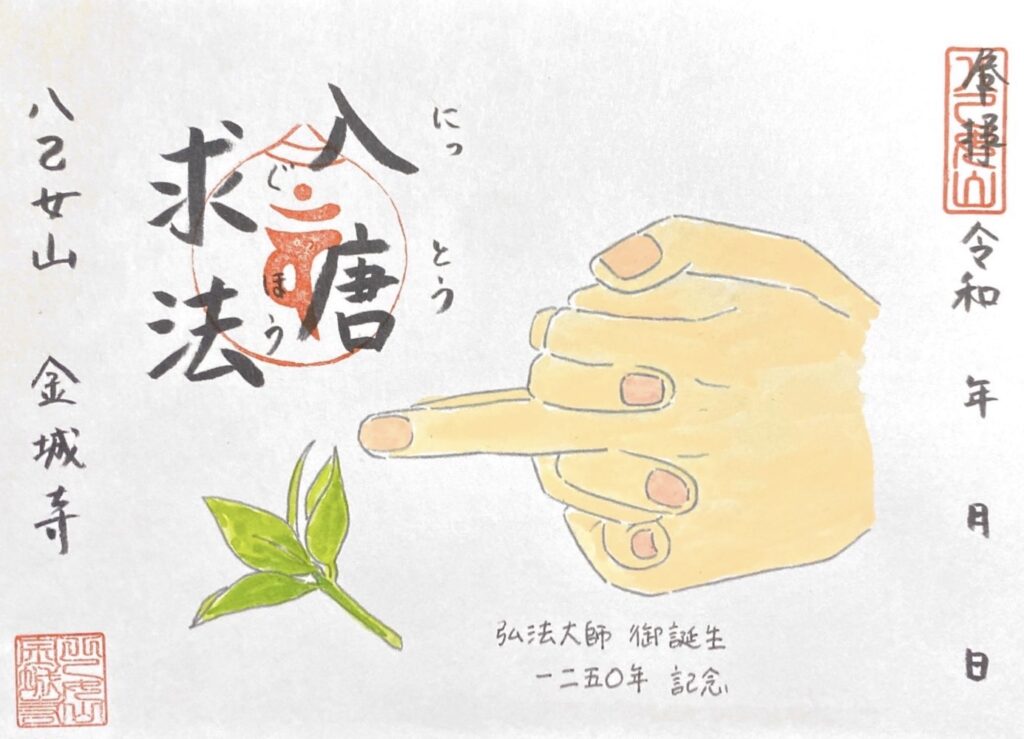

弘法大師御誕生1250年記念御朱印 入唐求法

2023年5月

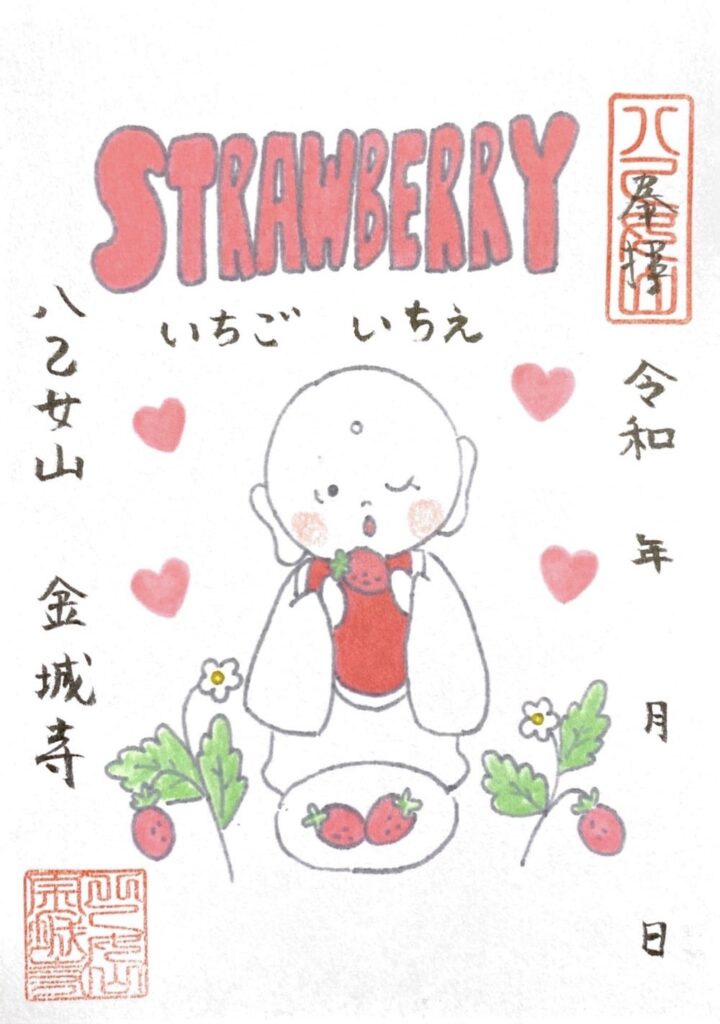

いちご いちえ

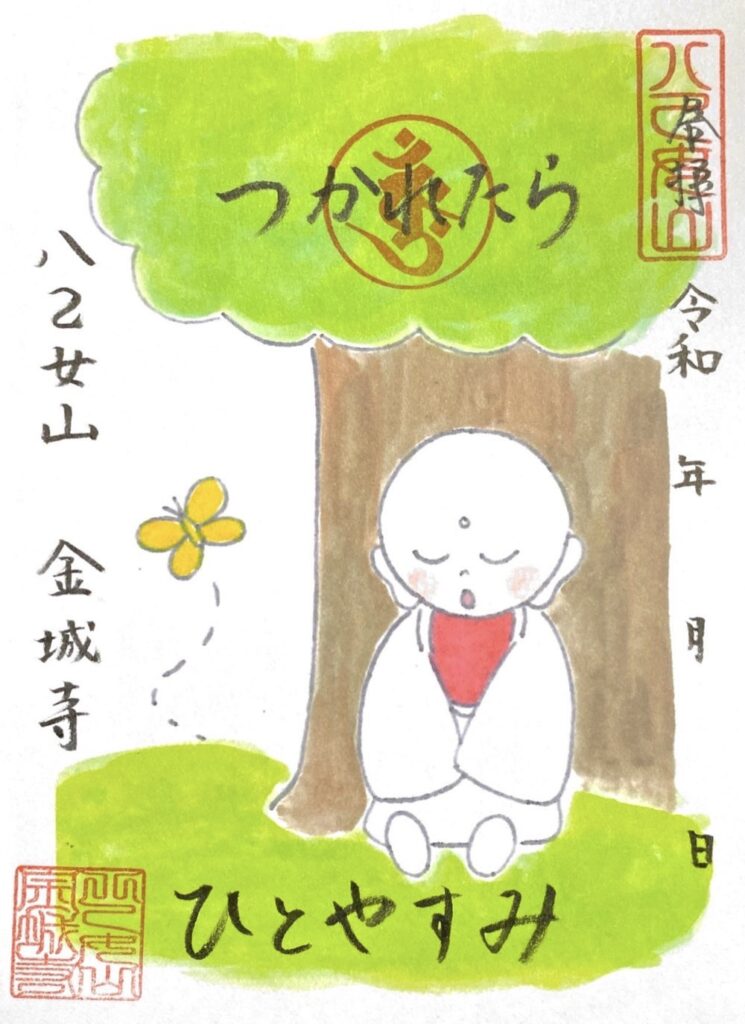

ひとやすみ

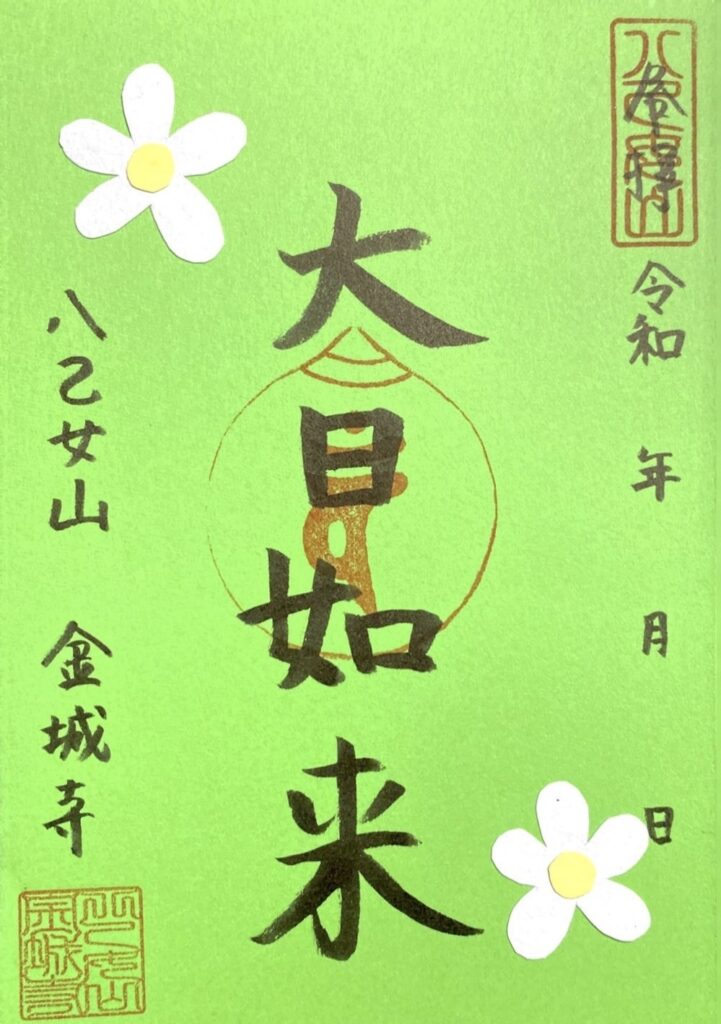

白い花

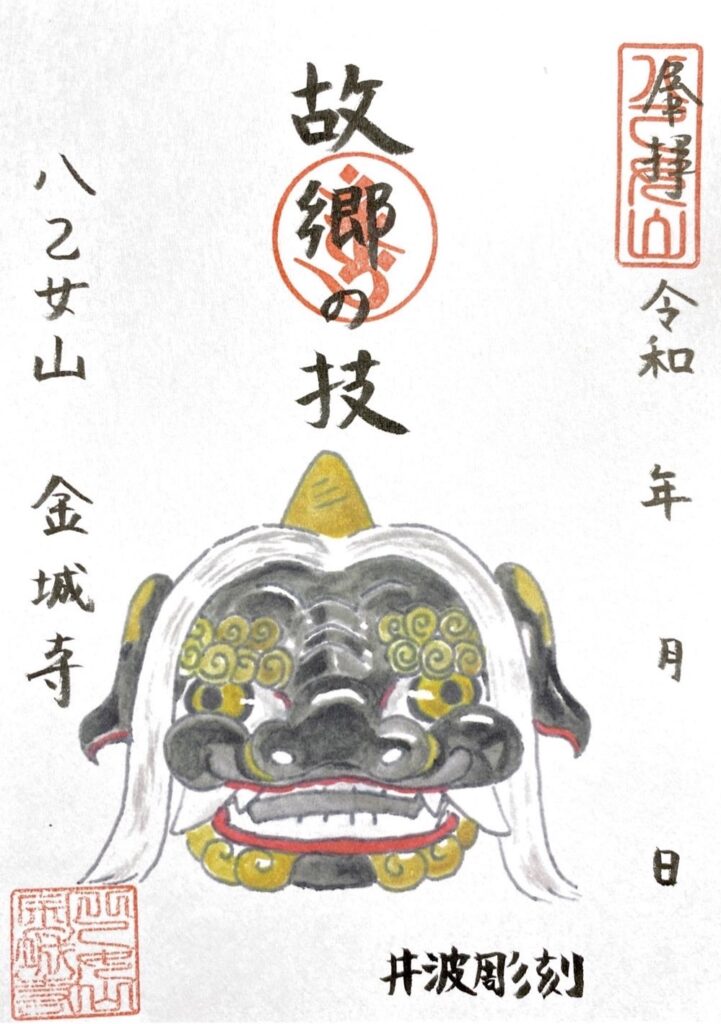

故郷の技

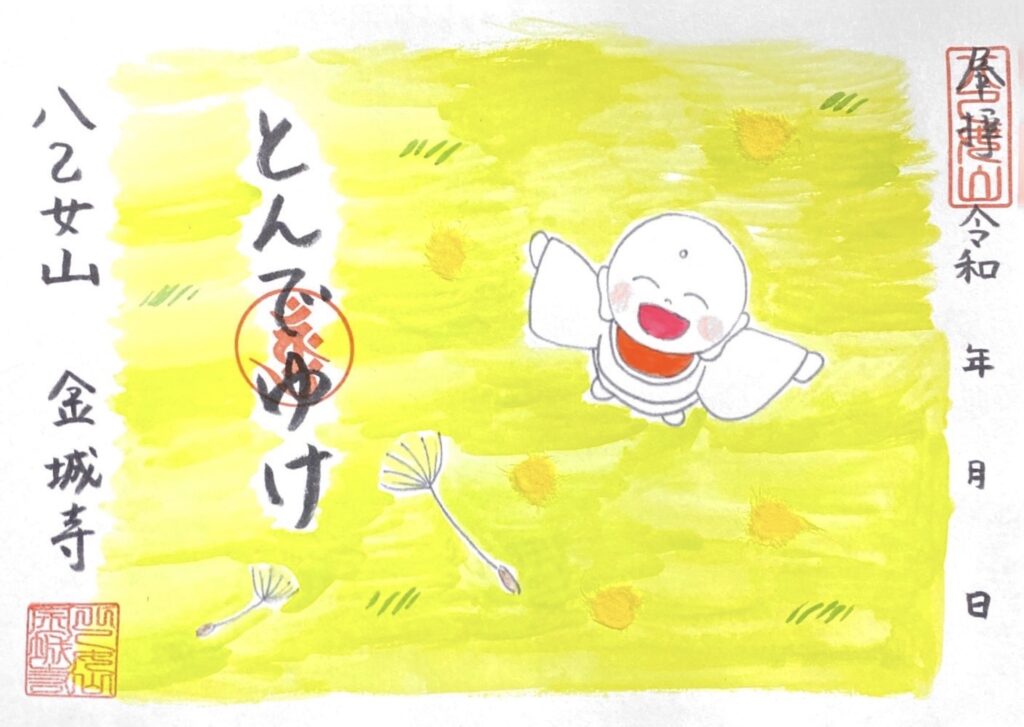

たんぽぽの綿毛

花のかんむり

弘法大師御誕生1250年記念御朱印 明星影来す

2023年4月

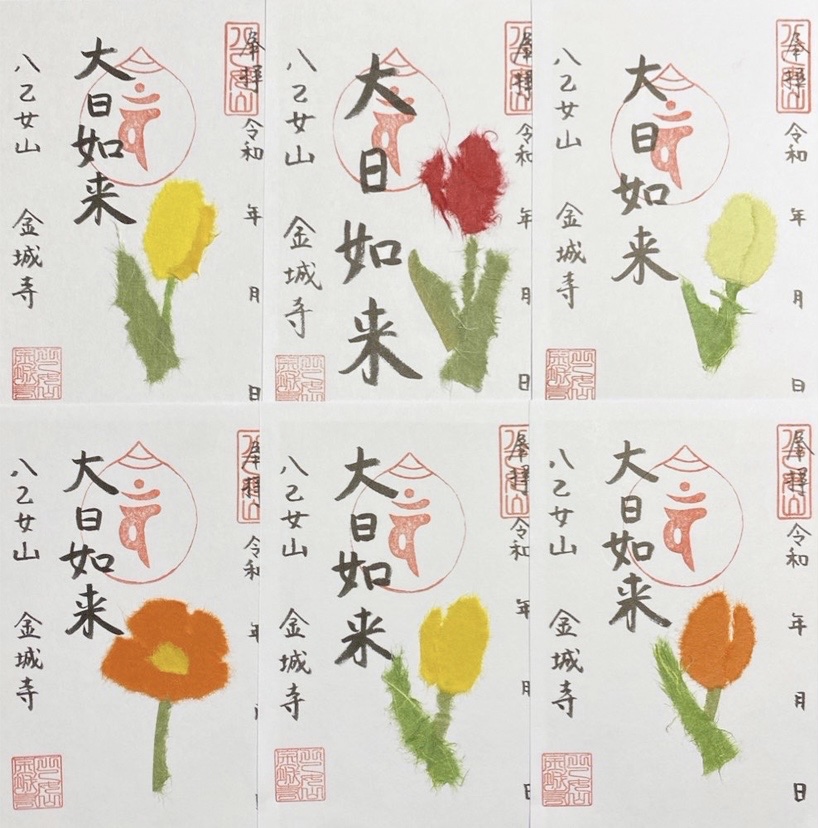

春の花

春のやさしい雰囲気を地元・南砺の五箇山和紙を使って表現しました。

春の花といえば、皆さんどんな花を思い浮かべますか?

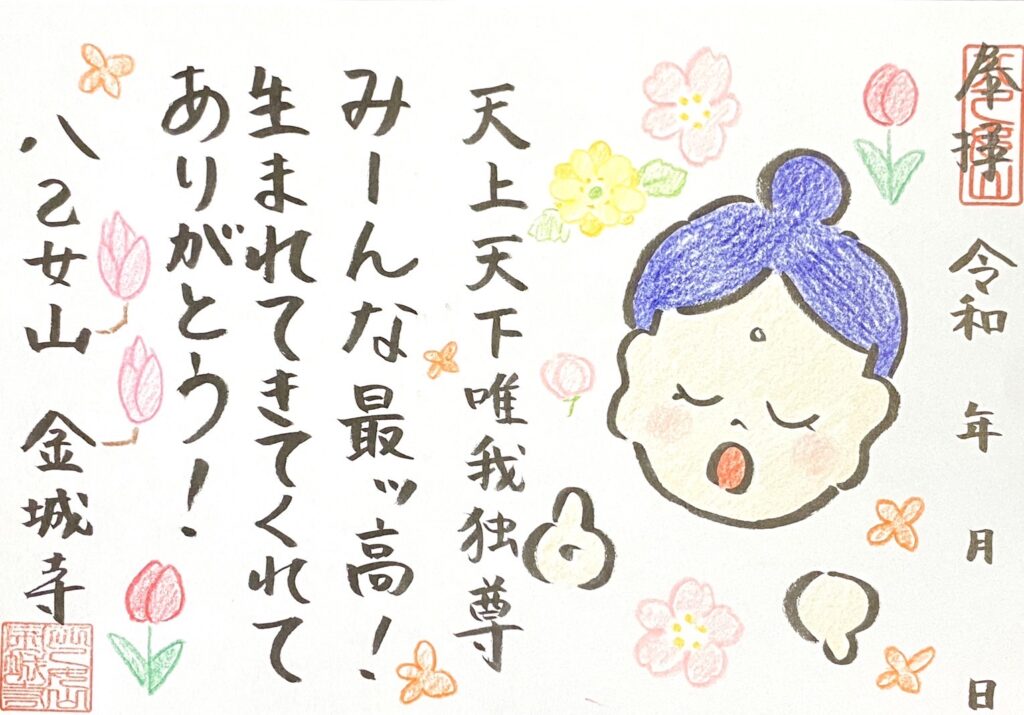

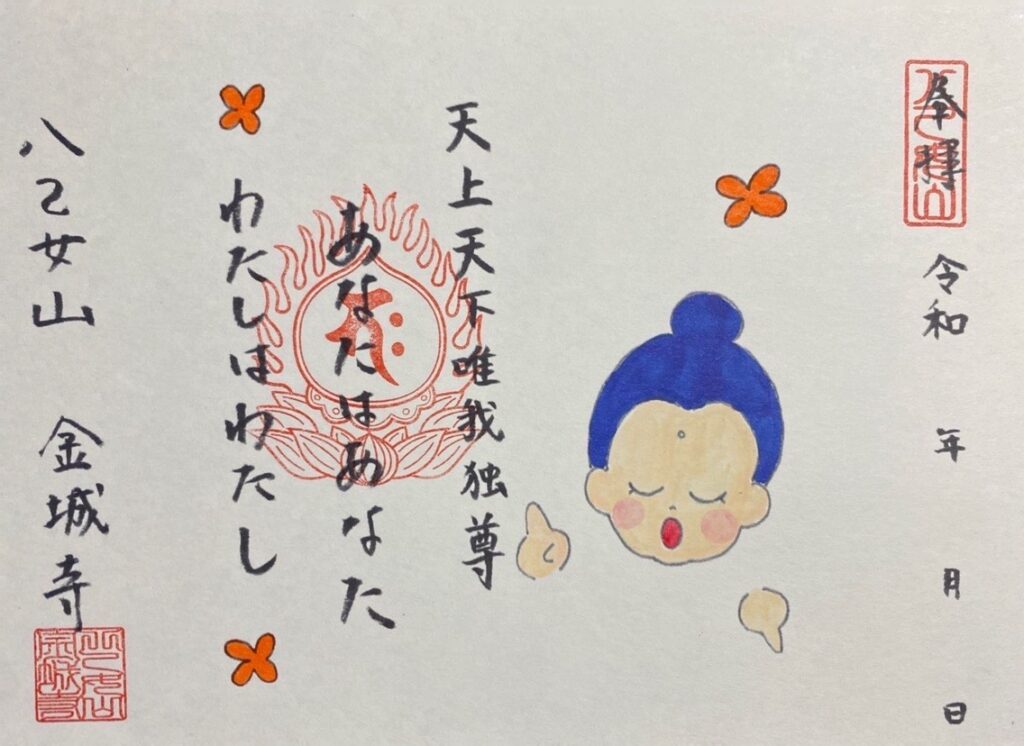

花まつり

「天上天下唯我独尊」は、お釈迦さまがお生まれになったときにおっしゃった言葉で、「この宇宙に存在するあらゆる生命それぞれは、この世でたったひとつだから、大切にしましょう。」という意味です。

弘法大師御誕生1250年記念御朱印 捨身誓願

幼い頃のお大師さまは、土で仏さまの形を作って拝むような信仰深い子どもだったそうです。

幼いながらに、これからの自分の在り方に悩んでいたお大師さまは、後に「捨身ガ嶽」と呼ばれるようになる岩峰から身を投じたところ、天女さまが現れその身を受け止めたと伝えられています。

幼い頃のお大師さまについて詳しく知りたい方は、四国霊場第75番札所の善通寺ホームページ、「捨身誓願」について詳しく知りたい方は、四国霊場第73番札所の出釈迦寺のホームページがオススメです!

2023年3月

今日から、御朱印の説明で多くを語らないことにします。

今までは沢山語りすぎて、あなたの想像や知的好奇心の余地を奪っていたかもしれません。

御朱印もひとつのアートだと思っています。アートの前において言葉は邪魔かもしれません。

今後は、説明を最小限に控え、「御朱印で触れたテーマについて、ここにアクセスするといいですよ」というアドバイスがあれば紹介します。

金城寺だからこそ伝えられる、次へと繋がる扉を紹介していきます。

さあ、これからは、あなたの感性にお任せします。

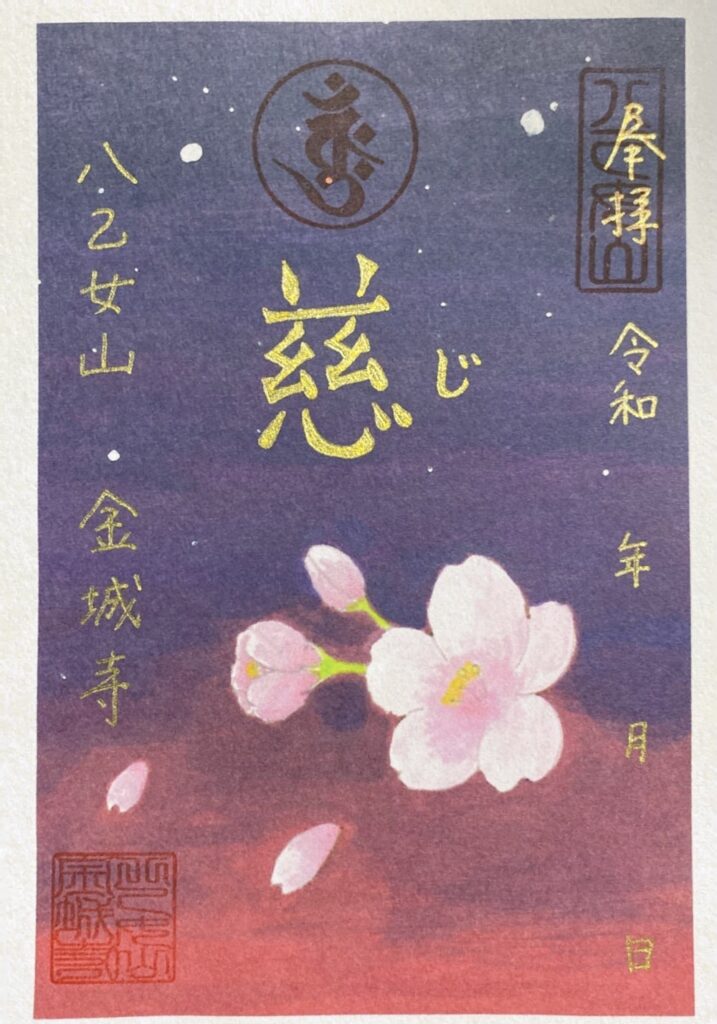

慈

慈悲とは、佛さまの深いお心です。

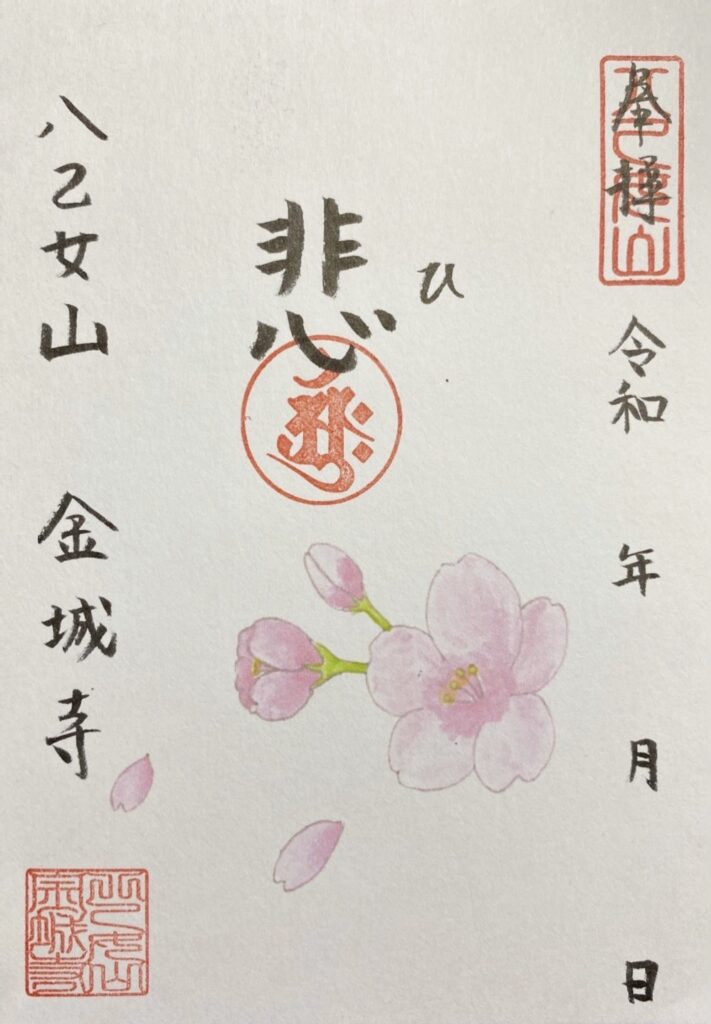

悲

慈悲とは、佛さまの深いお心です。

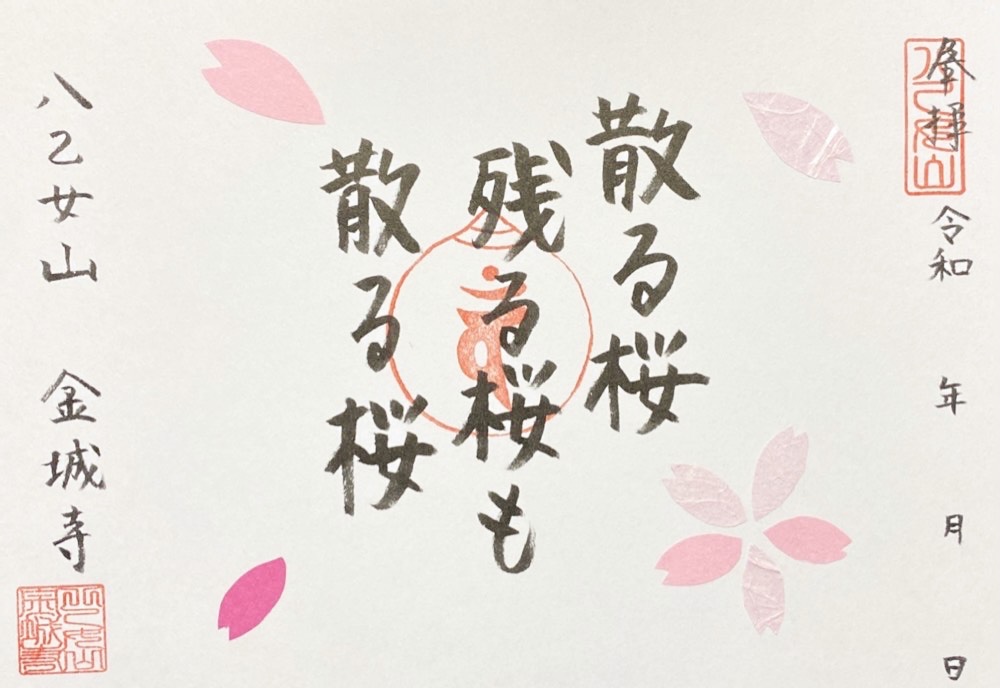

散る桜

「散る桜 残る桜も 散る桜」は、良寛(りょうかん)和尚の辞世の句です。当たり前の自然現象なんだけど深いな〜。この御朱印には、地元・南砺市の五箇山和紙を使用しています。薄いピンク色で、白い繊維の模様が美しい和紙が雲竜紙(うんりゅうし)で美しい模様の正体は、楮の繊維だそうです。その他の濃いピンク色と、やや薄いピンク色の和紙が楮(こうぞ)染紙です。

美しい五箇山和紙に触れて、歴史、文化、伝統に思いを馳せてみてくださいねちなみに、五箇山合掌造り集落まで車で約30分!是非お立ち寄りください♪

ミモザ

3/8 ミモザの日、国際女性デーからお授けしております。この御朱印には、地元・南砺市の五箇山和紙を使用しています。五箇山和紙のちぎり絵が、ふわふわしたミモザにピッタリです。

美しい五箇山和紙に触れて、歴史、文化、伝統に思いを馳せてみてくださいねちなみに、五箇山合掌造り集落まで車で約30分!是非お立ち寄りください♪

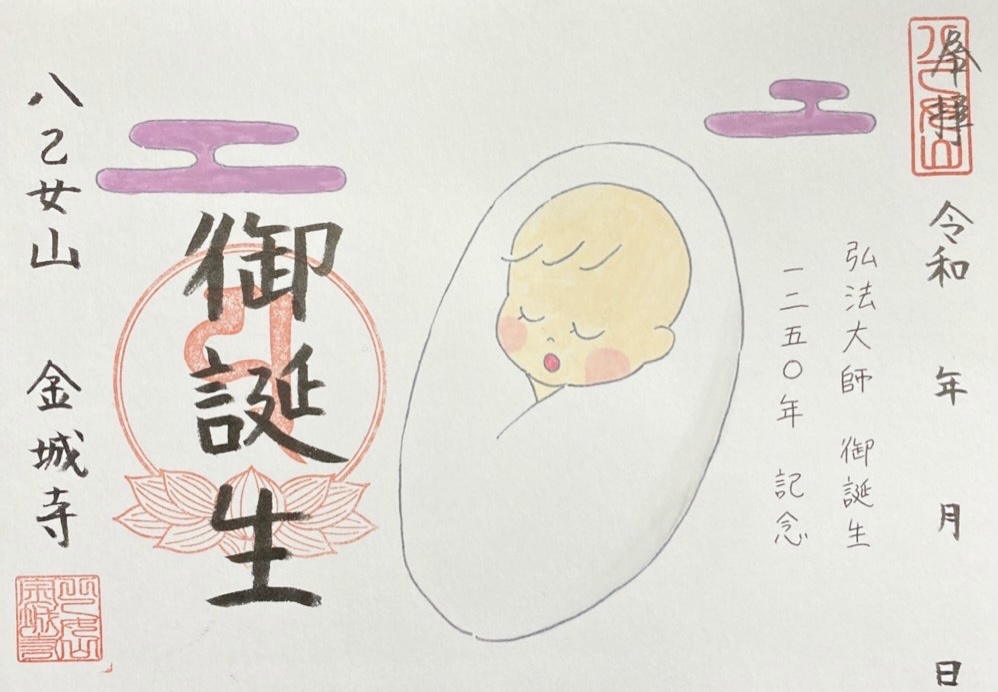

弘法大師御誕生1250年記念御朱印 御誕生

弘法大師 御誕生1250年記念の御朱印「御誕生」です。

お大師さまは、宝亀5年6月15日にお生まれになりました。

御誕生について詳しく知りたい方は、高野山金剛峯寺のホームページや善通寺のホームページがオススメです。

2023年2月

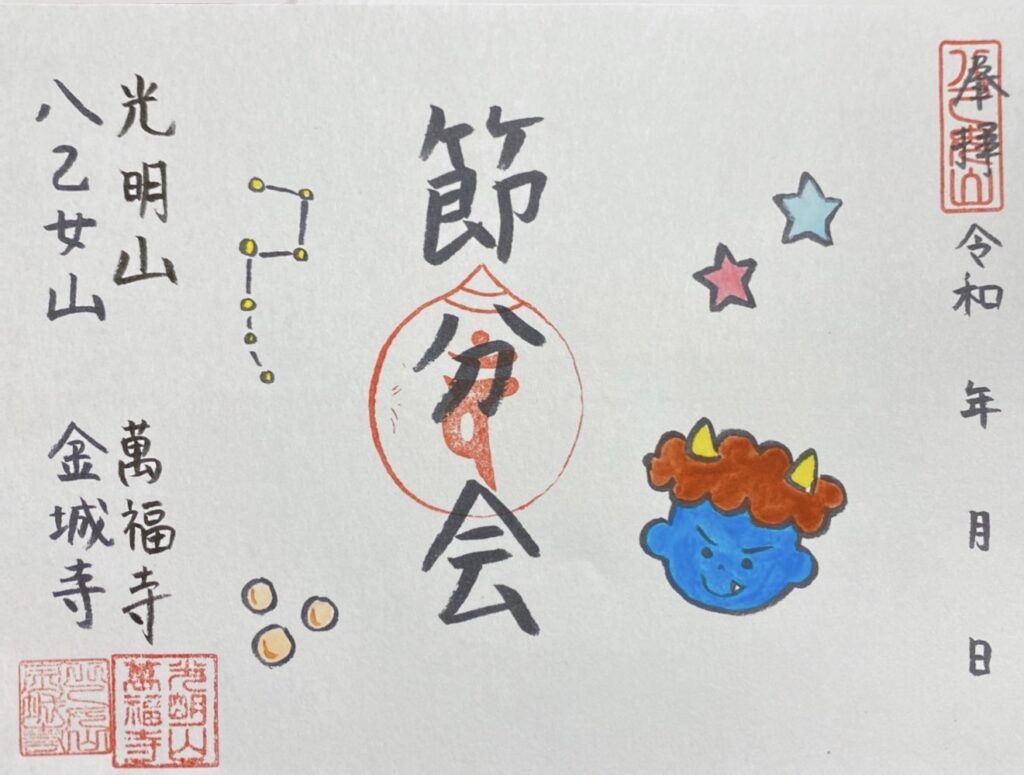

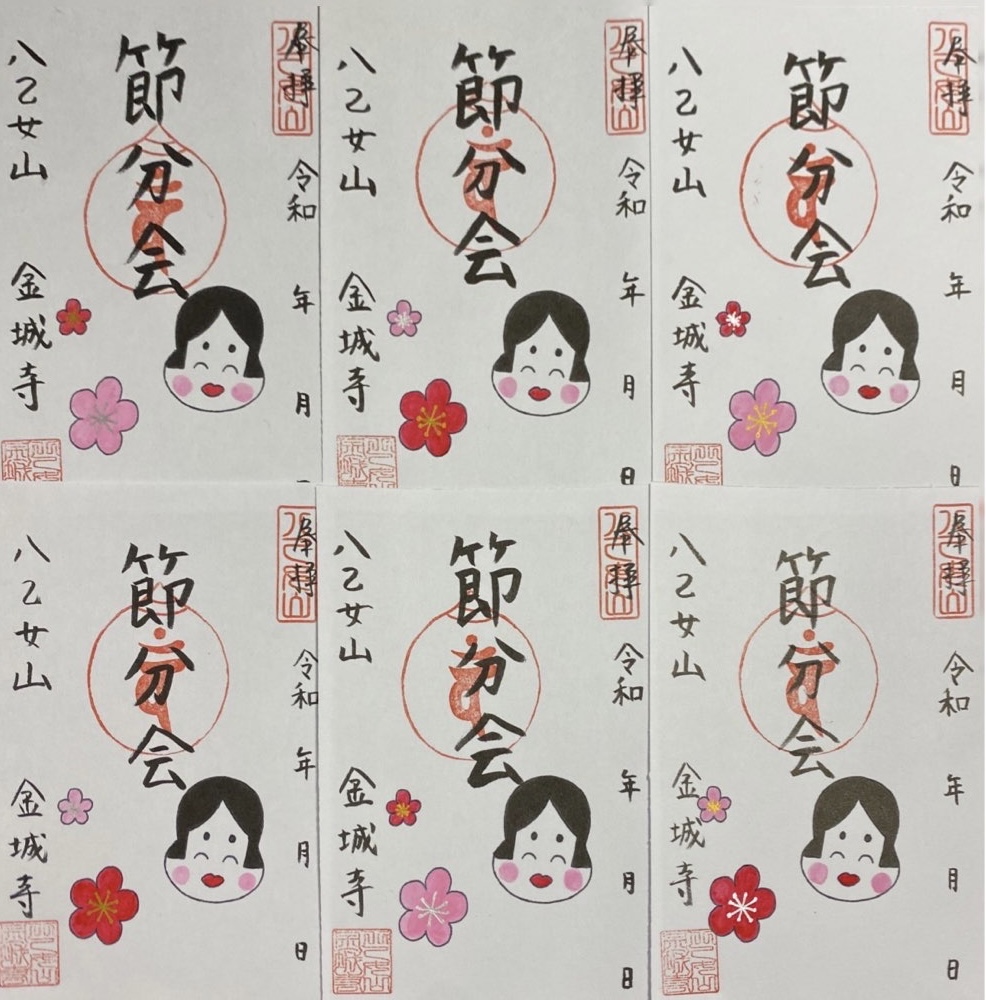

赤鬼青鬼

実は、節分が1年に4回あることをご存知ですか?

節分は本来「立春」「立夏」「立秋」「立冬」の前日を指し、季節を分ける節目の日とされていました。時を経て、立春の前日の節分だけが残り、「節分=2月の伝統行事」として浸透しました。

季節の分かれ目は、悪い気が入りやすいと言われており、これが節分に鬼が来ると考えられる由来とされています。

鬼退治に豆が用いられるのは、豆には邪気を払う力があると考えられていたからと言われています。

節分は、別名「星供(星供養)」とも呼ばれ、北斗七星をはじめとする星々にお参りをする日でもあります。

さて、節分が終わればもう春ですね。心新たにあなたは、どんな気持ちで春を迎えますか? いろんな表情の赤鬼青鬼がいるので、ぜひ探してみてくださいね!

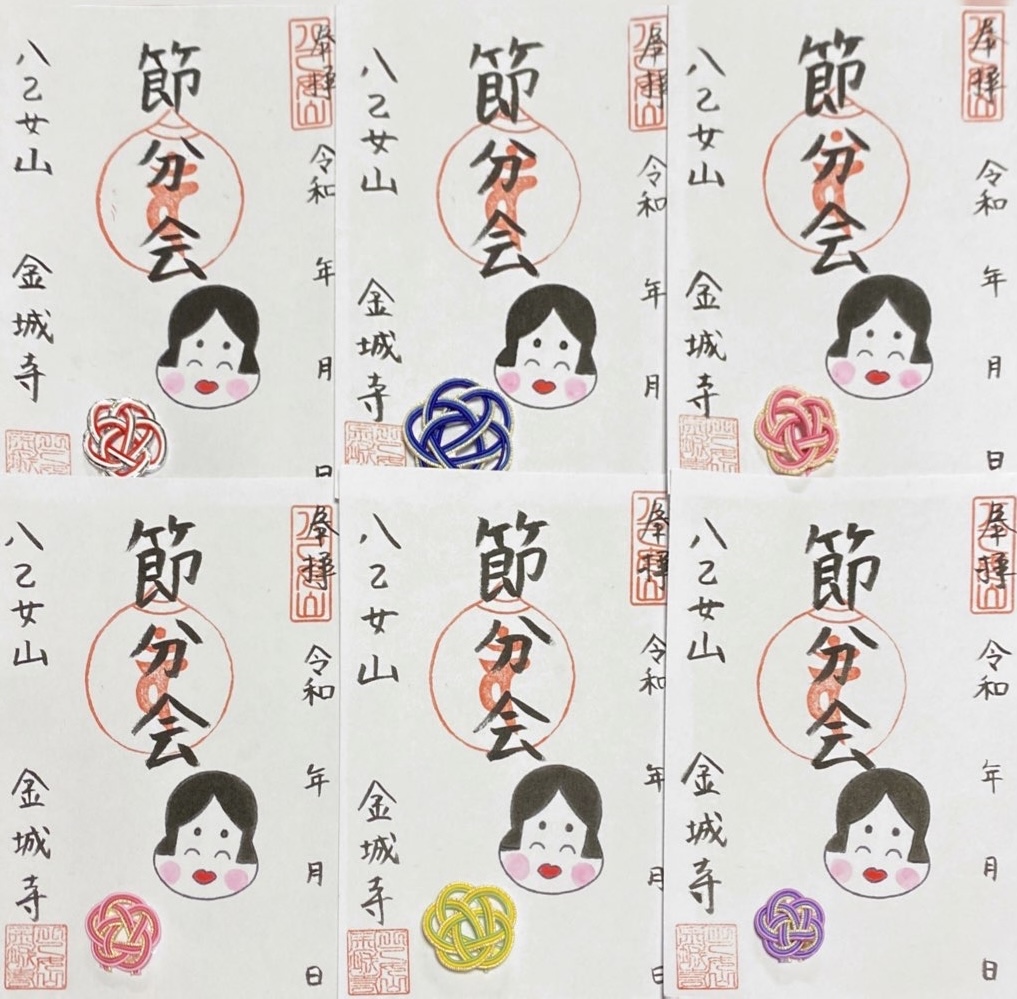

お多福

お多福は、ふくふくしいお顔に、やわらかい笑顔で福を招く縁起物として昔から親しまれてきました。

金城寺手作りの水引飾り付きと梅イラストの2種類があります。 水引飾り付きは、「さわって楽しい御朱印」をコンセプトに誰でも御朱印を楽しんでいただけるように工夫しました。

沙羅

2月15日はお釈迦さまが入滅なさった日です。沙羅の木々に囲まれて最期を迎えられたと言われています。沙羅の木は、インド中北部からヒマラヤにかけて分布している樹木なので、日本では夏椿(ナツツバキ)を沙羅の木の代用としています。御朱印に描いているのは、夏椿です。

「人のこの世は 永くして」は、追弔和讃の冒頭です。追弔和讃は、亡くなった方のために唱える御詠歌です。

お釈迦さまは、その身で私たちに教えてくださっています。人は必ず死ぬという事実を。ですから、残された一日一日を大切に生き、来るべき日のために備える「終活」について、この御朱印を機に考えていただければと思っています。

2023年1月

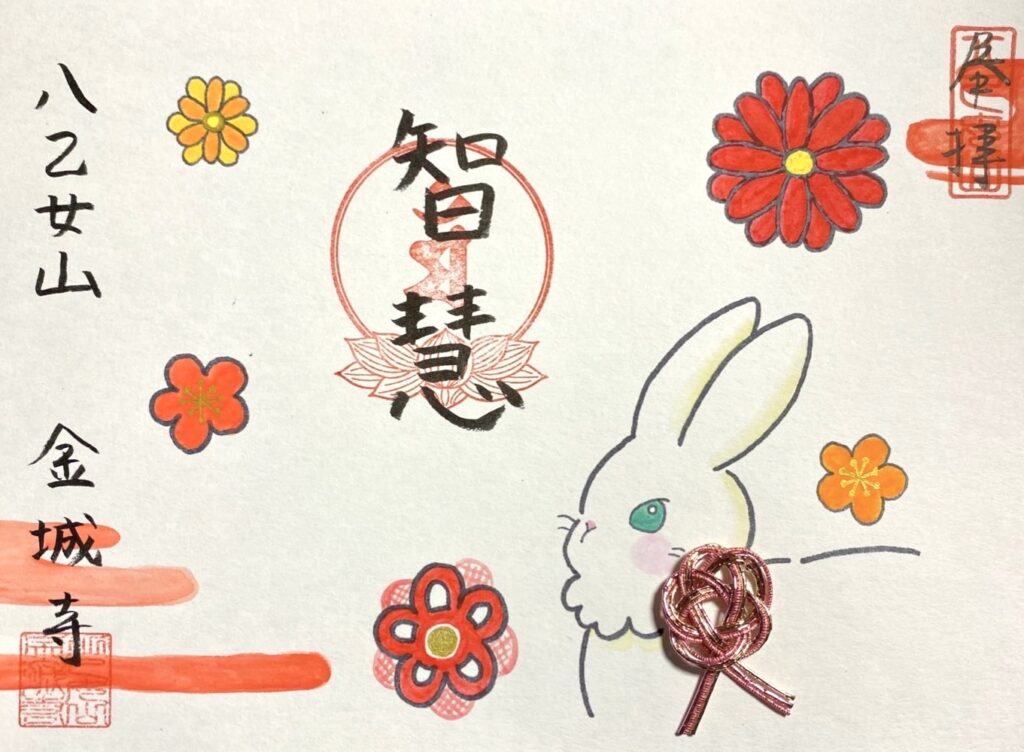

智慧

2023年の干支、うさぎちゃんが和の花が咲き誇る中にたたずむ姿を描きました。色は、赤・ピンク・オレンジ・黄・黄緑・青・紫の7色あります。兎年の「守り本尊」さまは、智慧をつかさどる「文殊菩薩」さまです。押印してある梵字は、兎年の守り本尊・文殊菩薩さまの梵字です。文殊菩薩さまにお参りする際は「オン アラハシャノウ」と唱えてご利益をいただいてください。学業成就・合格祈願に。

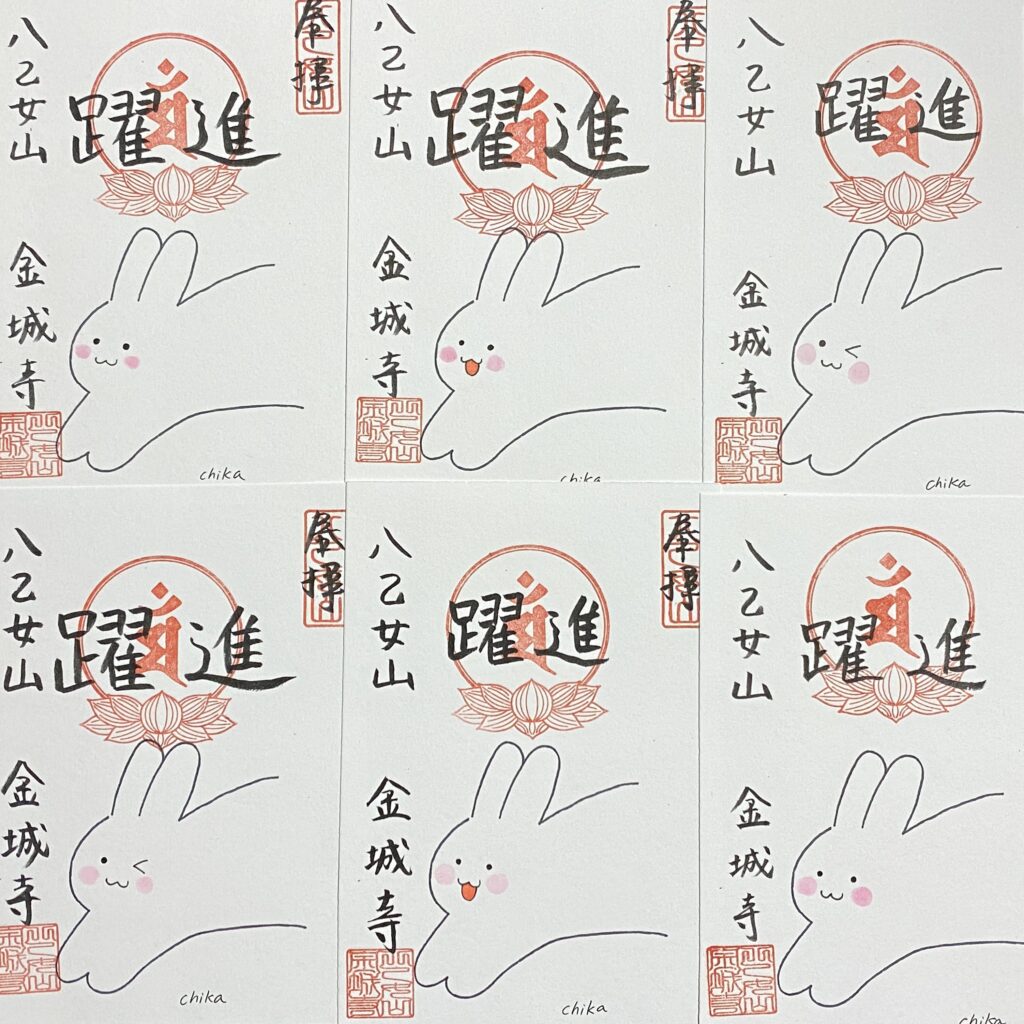

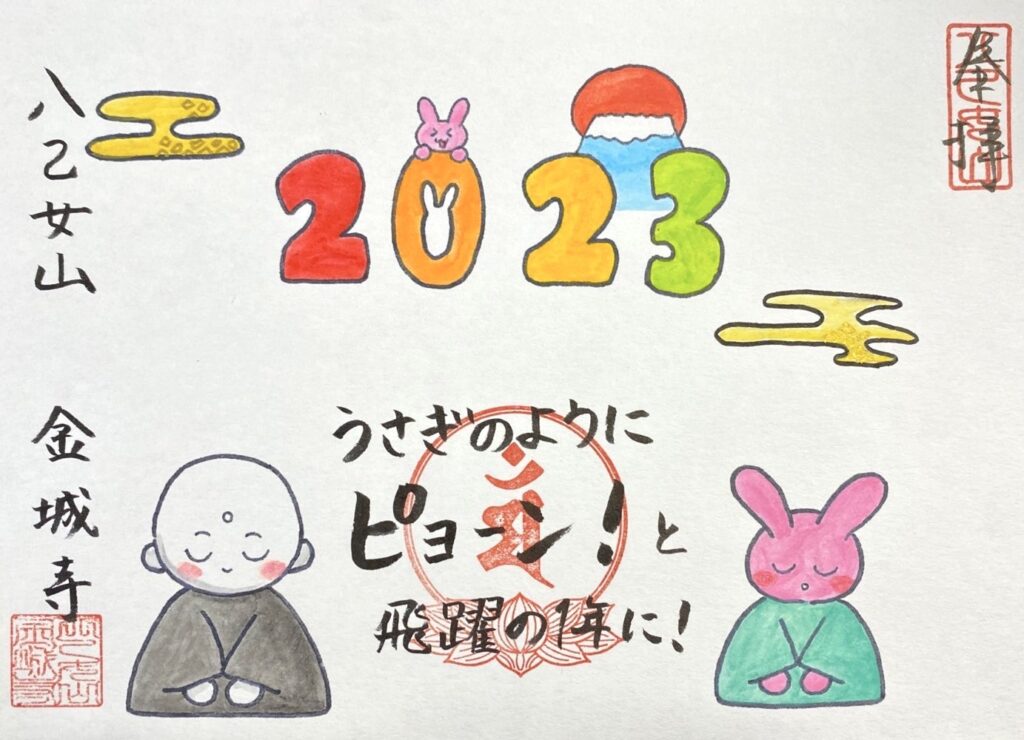

躍進

兎年の「守り本尊」さまは、智慧をつかさどる「文殊菩薩」さまです。押印してある梵字は、兎年の守り本尊・文殊菩薩さまの梵字です。文殊菩薩さまにお参りする際は「オン アラハシャノウ」と唱えてご利益をいただいてください。うさぎといえば、ピョーンと跳ねるというイメージですよね。あなたの新たな1年も飛び跳ねるうさぎのように、躍進の1年となりますように。

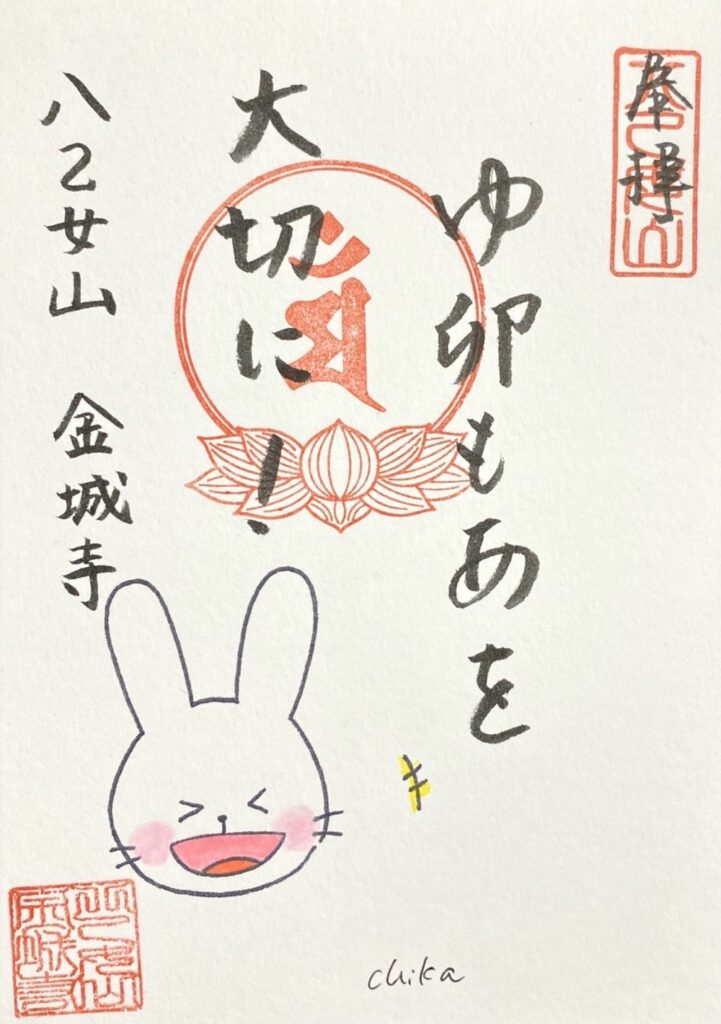

ゆ卯もあ

コミュニケーションを円滑に進める魔法の言葉、ユーモア。故エリザベス女王が国を超えて愛される一つの理由として挙げられるのが、ユーモアあふれる言動の数々。緊張した厳かな雰囲気の中でも、女王のユーモアあふれるひとことは、場を和ませていたように感じます。

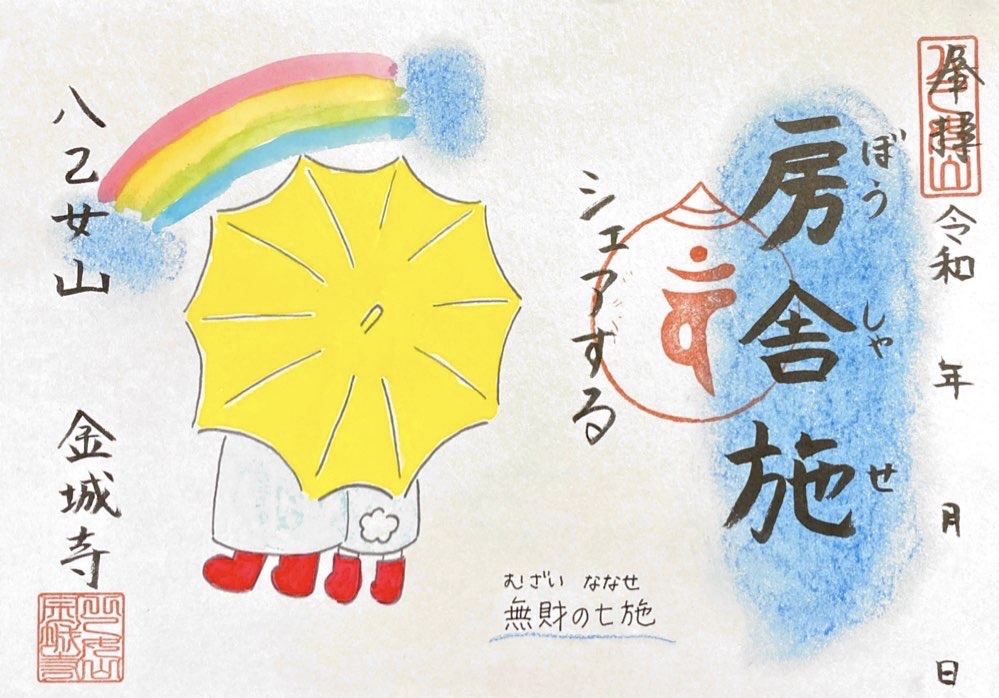

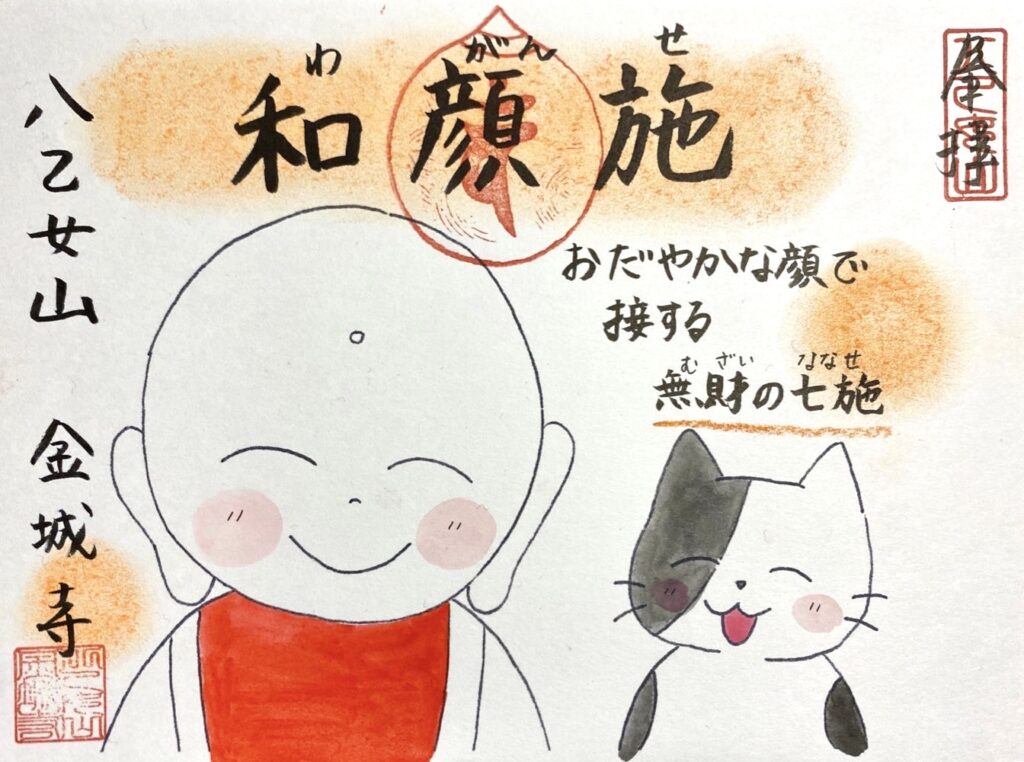

さて、仏教には「無財の七施」といって、何も持っていなくても、あなたにできる施しが7つあるよという教えがあります。そのひとつに、おだやかな顔で接する「和顔施」があります。

さらに、「無財の七施」には、やさしい言葉を心がける「言辞施(言辞施)」もあります。

兎年の2023年、おだやかな顔で、誰もが快く笑顔になれる「ゆ卯もあ(ユーモア)」を心掛けていきたいものですね。

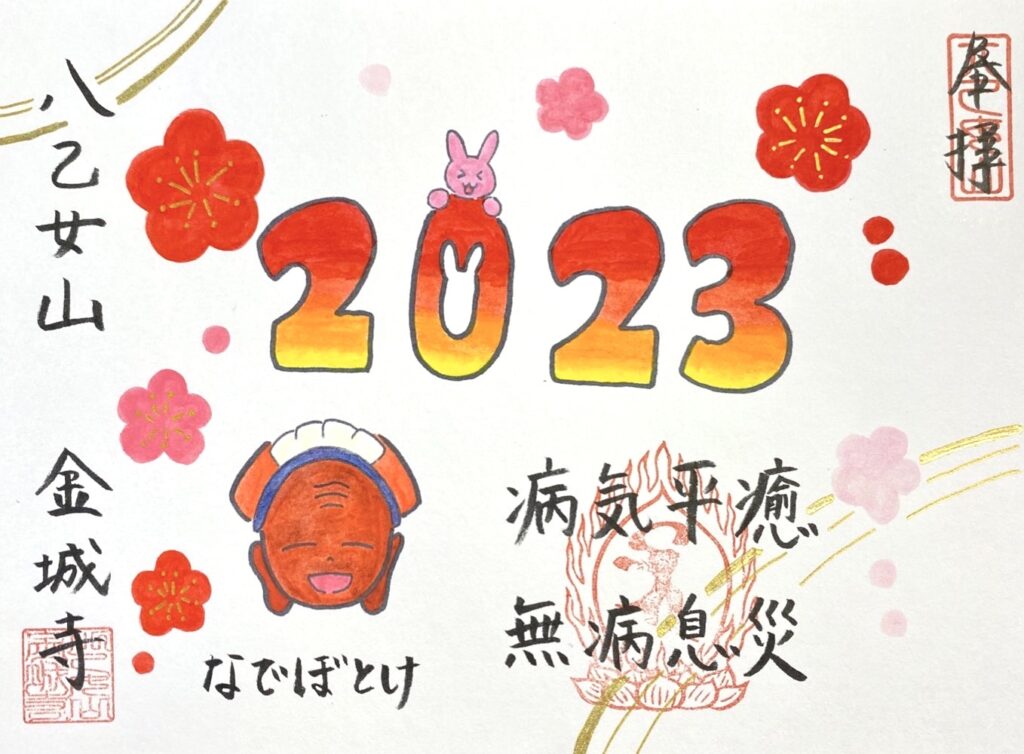

2023限定シリーズ

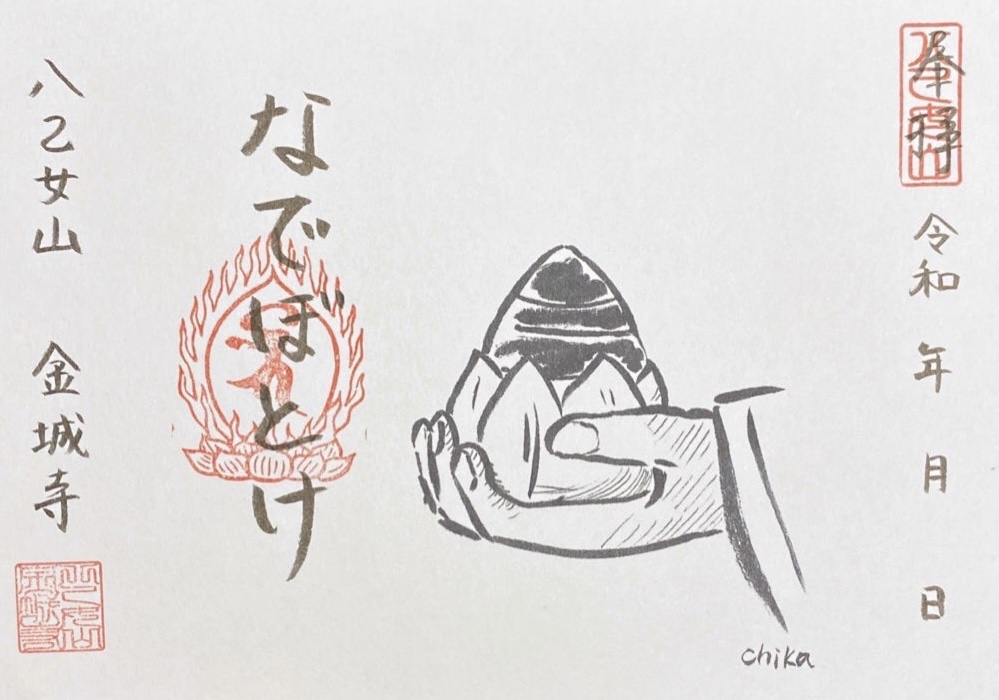

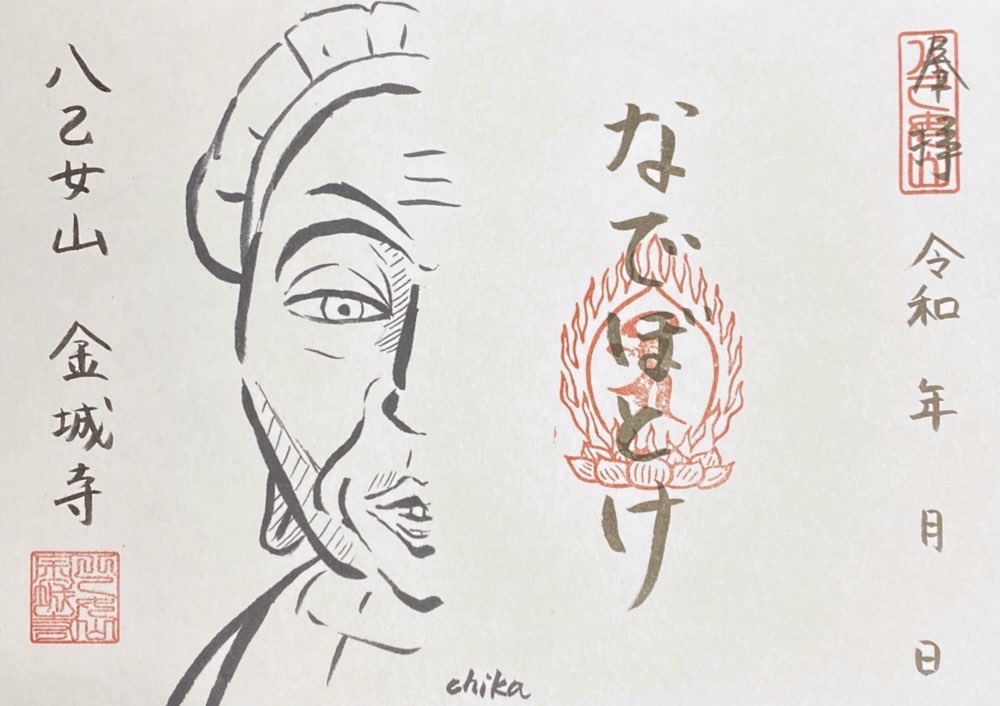

なでぼとけさまは、金城寺の向拝、皆さんに一番近いところにいらっしゃって触ることができる佛さまです。

金城寺は、別名「なでぼとけでら」と呼ばれ、古くから親しまれています。

なでぼとけさまは、正式には賓頭盧尊者と呼ばれ、神通力がとても強く、特に病を取り除く神通力がとても強かったといわれています。心身健全、病気平癒、無病息災、所願成就などのご利益があります。

なでぼとけさまを拝むときは、「オン コロコロ センダリ マトウギ ソワカ」と唱えながら、よくなってほしいところとなでぼとけさまの同じ部分とを交互に撫でてください。

なでぼとけさまの赤い体にちなんで、紅い梅を散りばめた赤がメインのデザインにしました。

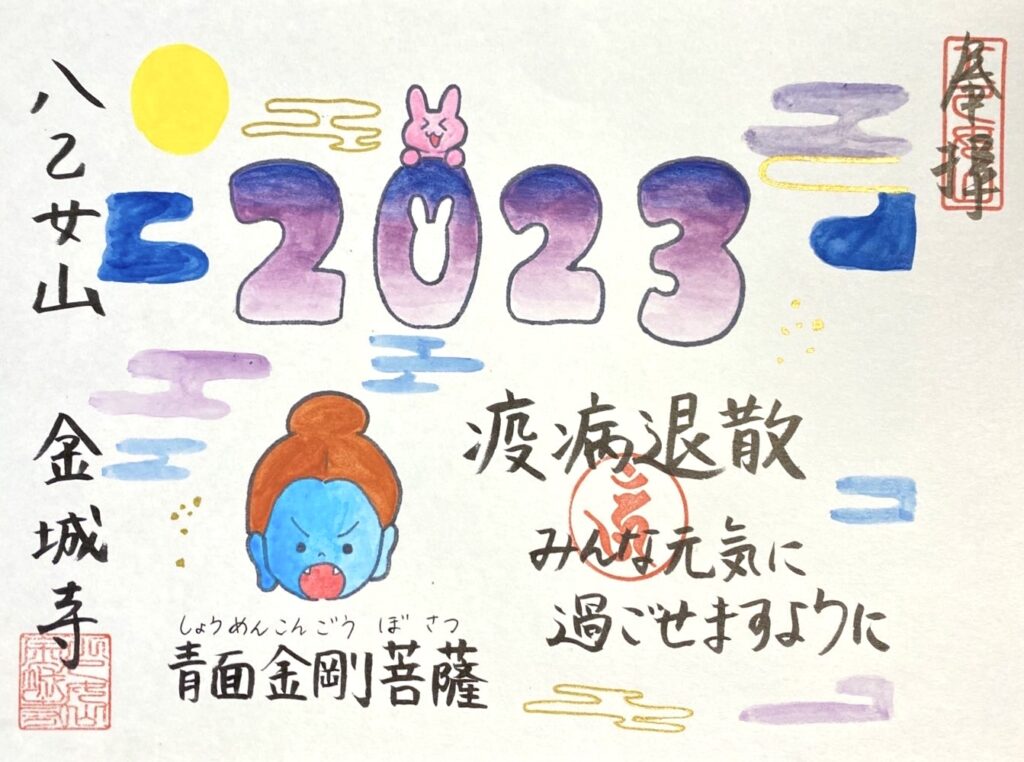

アマビエは、2020年4月に近所の彫刻家・藤崎秀平さんから疫病退散を願って寄進していただきました。アマビエは、海中から現れ「疫病が流行ったらわたしの写し絵を人々に見せなさい」と言って姿を消したという伝説が残っています。

波がモチーフの青海波(せいがいは)と銀の泡を描いています。

青面金剛菩薩さまは、萬福寺の本堂にいらっしゃる佛さまです。

青面金剛菩薩さまは、萬福寺の本堂にいらっしゃる佛さまです。天部に属する夜叉の類でしたが、仏教に帰依して帝釈天の使者である毘沙門天の眷属となって北方を護る護法善神です。疫病の予防・治癒には、体内に潜む三尸九虫(さんしきゅうちゅう)という病を引き起こす元を退治するには、

「オン デイバ ヤキシャ バンダ バンダ カカカカ ソワカ」と唱えて祈る事が肝要だと言われています。

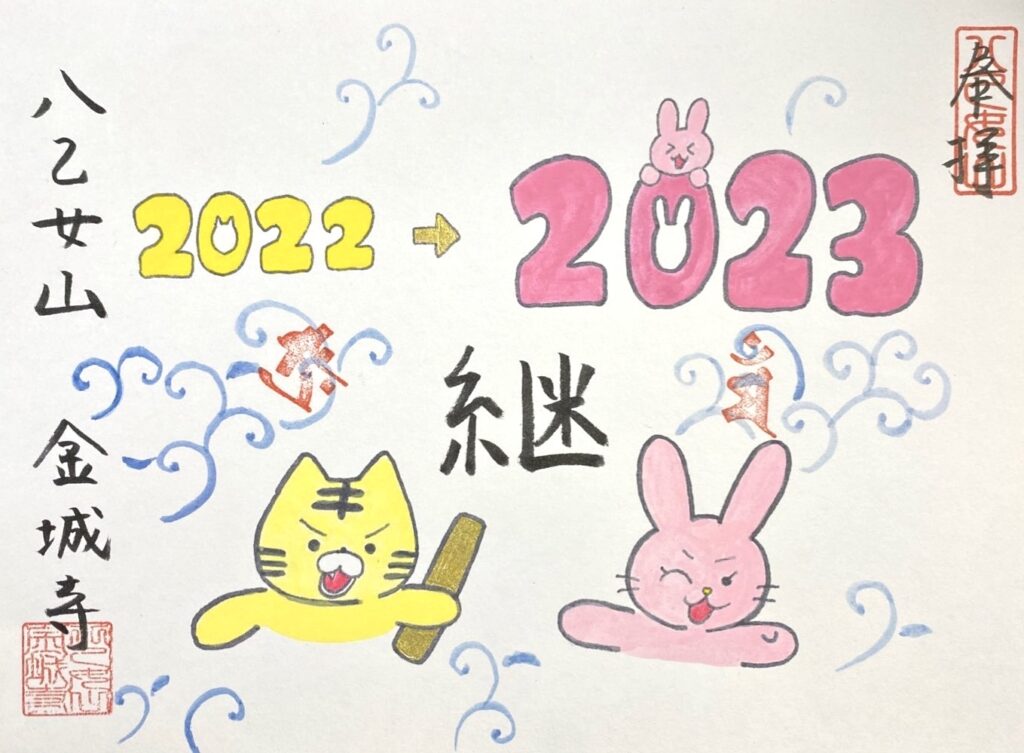

継 つなぐ

寅年から兎年へ。1年ってあっという間ですよね。トラさんがウサギさんに次の年を頼んだぞと言いながらバトンをつないでいる様子を描きました。

あなたには、2023年に「つなぎたい想い」はありますか。さらには、後世に「つなぎたい想い」はありますか。

当寺では、子どもたちに豊かな自然や郷土の歴史・文化を受け継いでもらいたいと思って活動しています。

トラさんの上に押印してある梵字は、寅年の守り本尊・虚空蔵菩薩さまの梵字。ウサギさんの上に押印してある梵字は、兎年の守り本尊・文殊菩薩さまの梵字です。

虚空蔵菩薩さまにお参りをする際は「ノウボウ アキャシャキャラバヤ オンアリキャ マリボリソワカ」と、文殊菩薩さまにお参りする際は「オン アラハシャノウ」と唱えてご利益をいただいてください。

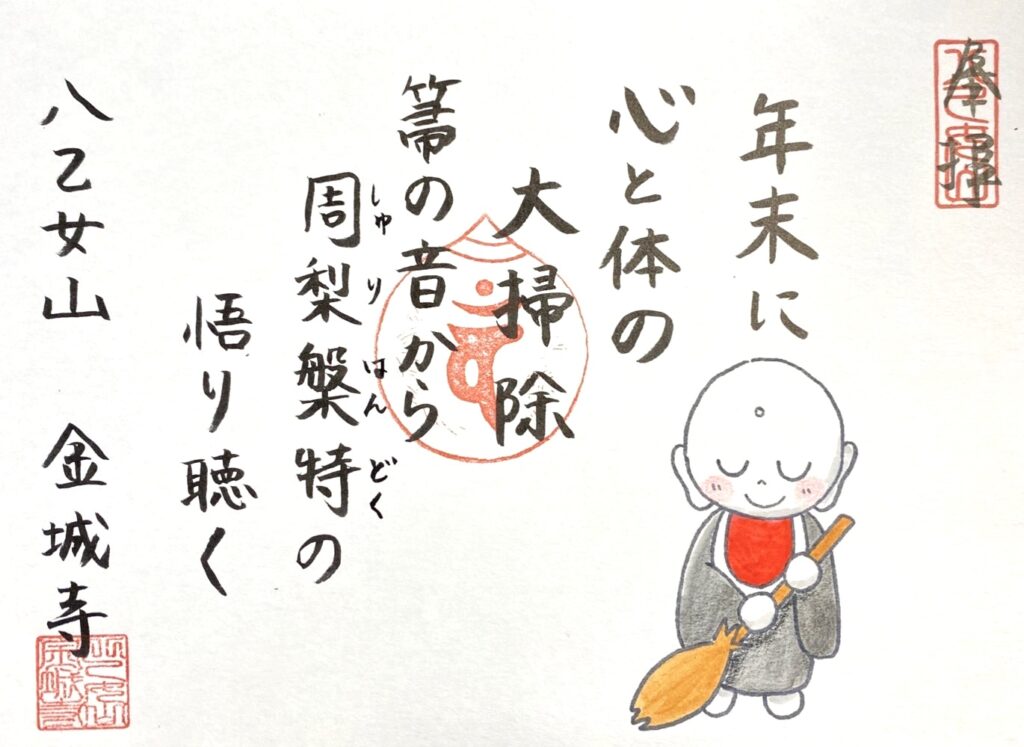

大掃除

年末といえば大掃除ですよね。

さて、あなたは周梨槃特と掃除のお話を聞いたことがありますか。

彼は、物覚えが悪く、自分の名前さえ覚えることができませんでした。そこで、お釈迦さまに相談したところ、自分の名前を書いて背中に貼っておきなさいと教えていただきました。

それからは、人の足を洗ったり、掃除をしたり、皆が嫌う仕事を続けました。やがて人間の本性に気づき悟りの域に達しました。

周梨槃特が悟りにたどり着いたきっかけとなった掃除。箒の音からは、周梨槃特の悟りの音が聞こえてくるかもしれませんよ。

飛躍

兎年の「守り本尊」さまは、智慧をつかさどる「文殊菩薩」さまです。押印してある梵字は、兎年の守り本尊・文殊菩薩さまの梵字です。文殊菩薩さまにお参りする際は「オン アラハシャノウ」と唱えてご利益をいただいてください。うさぎといえば、ピョーンと跳ねるというイメージですよね。 あなたの新たな1年も飛び跳ねるうさぎのように、飛躍の1年となりますように。

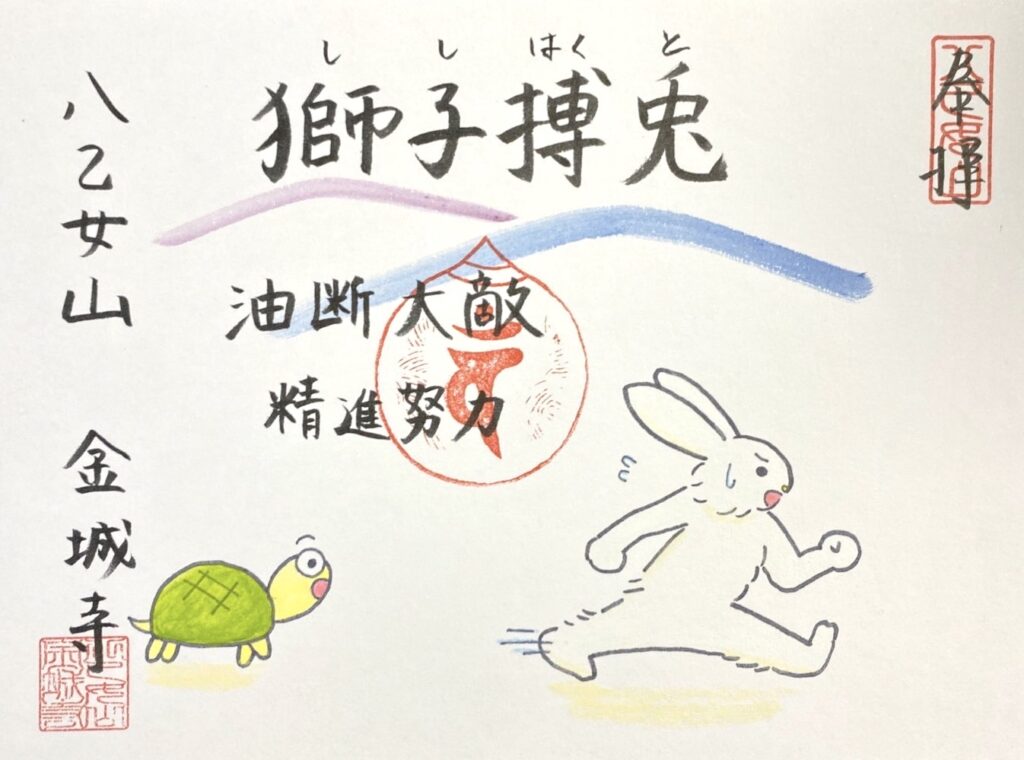

獅子搏兎

獅子搏兎とは、ライオンはウサギのように小さな動物をつかまえるときでも全力を尽くすという有名な話があり、「かんたんなことにも全力で取り組む」という意味です。

百獣の王、ライオンでも全力を出すほどウサギもなかなか手ごわいのかもしれませんね。

新たな1年、気を引き締めて精進努力したいものですね。

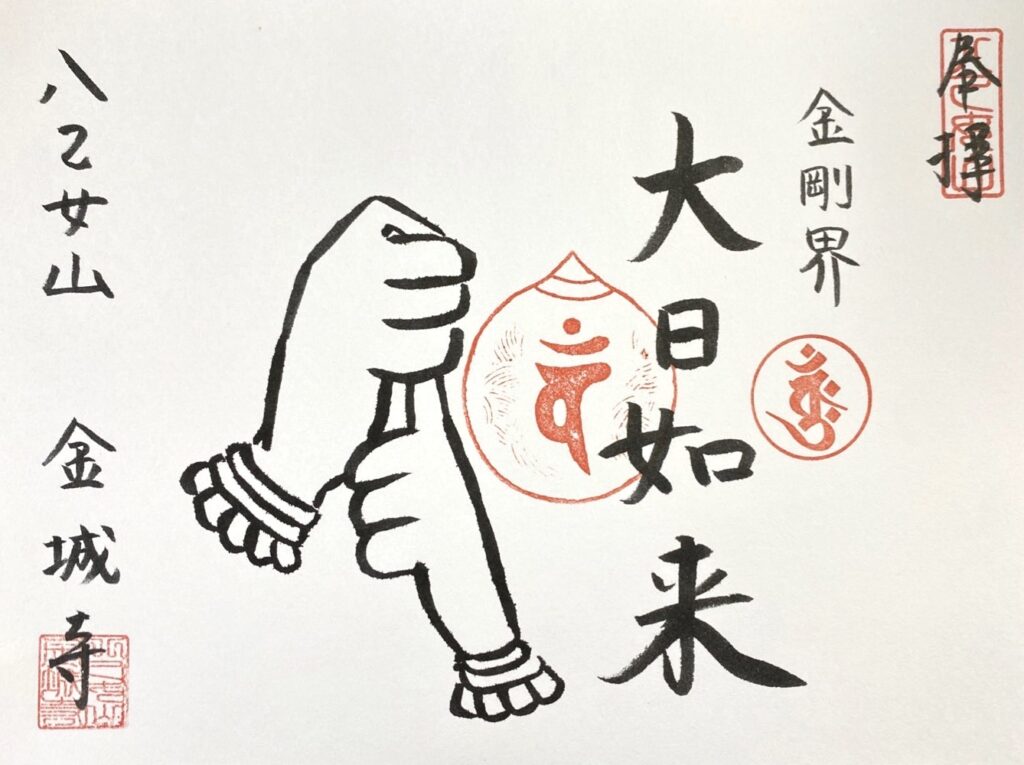

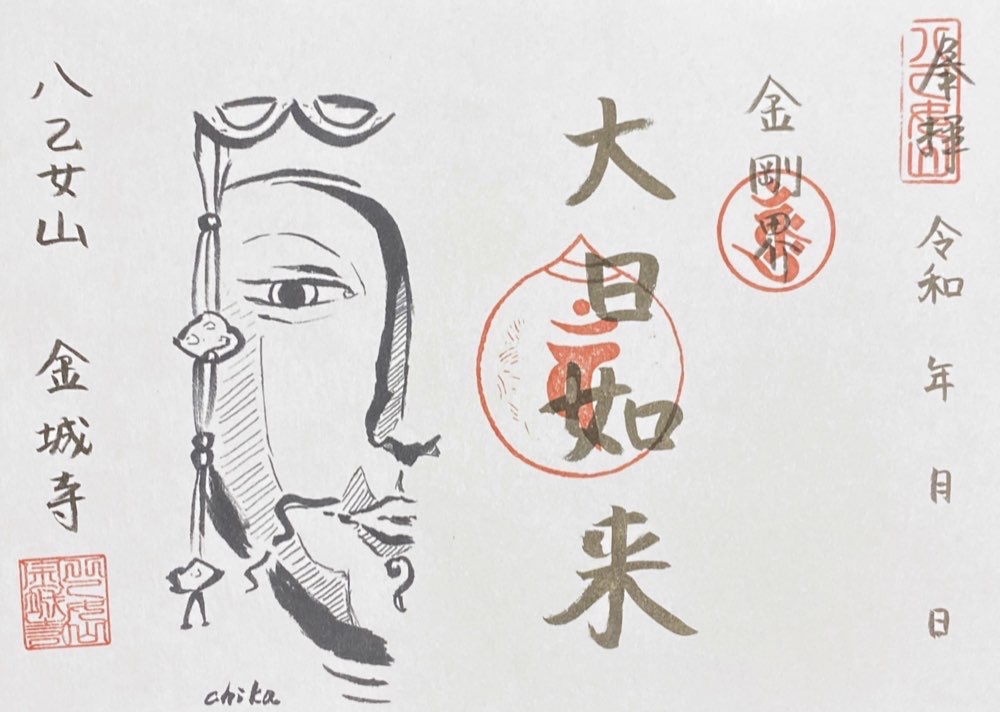

智拳印

智拳印(ちけんいん)とは、御朱印に描いているような手の形のこと言います。金剛界大日如来さまが、このような印を結んでおられます。お参りの際は、「オンアビラウンケン バザラダドバン」とお唱えください。

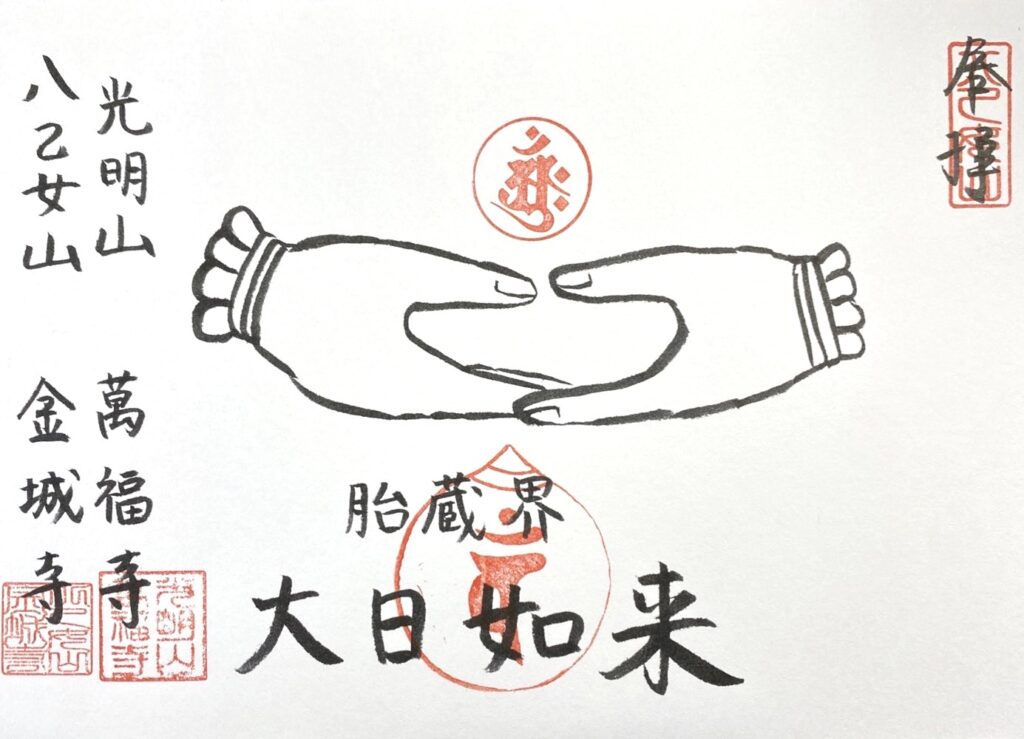

法界定印

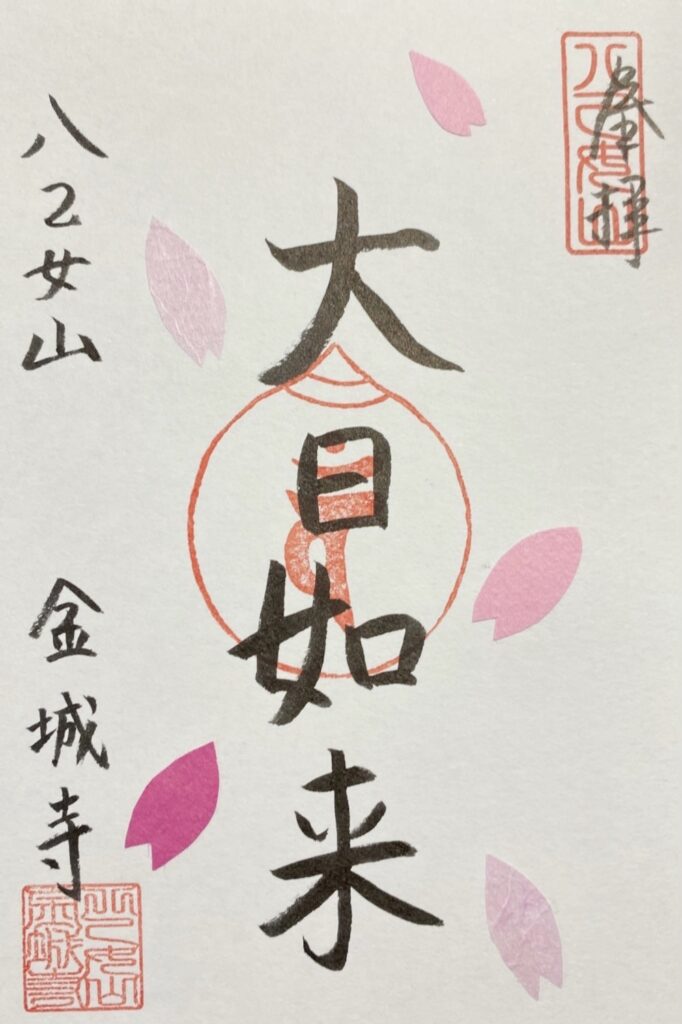

萬福寺のご本尊さま、胎蔵界 大日如来さまの御朱印です。大日如来さまは、宇宙の根源、宇宙そのもののような佛さまです。大きな宇宙を体とする大きな生命体とも言えます。草や石を含め、あなたもわたしも、すべての存在が大日如来さまの子どもなのです。

密教の宇宙観をあらわす代表的な2つの曼荼羅、「胎蔵界」「金剛界」のうちの胎蔵界曼荼羅の主尊こそが、当寺のご本尊、胎蔵界の大日如来さまなのです。胎蔵界の大日如来さまは、慈悲をつかさどっています。「胎蔵」は、赤ちゃんがすくすく育つお母さんのお腹の中をイメージしています。

御朱印に描いているような印を結んでおられるのが特徴で、この結び方を法界定印(ほっかいじょういん)と言います。お参りの際は、「オンアビラウンケン バザラダドバン」とお唱えください。

なでぼとけさま 薬壺

なでぼとけさまは、金城寺の向拝、皆さんに一番近いところにいらっしゃって触ることができる佛さまです。金城寺は、別名「なでぼとけでら」と呼ばれ、古くから親しまれています。

左手に持っていらっしゃるのは、薬壺です。その中には、体や心に効く万能薬が詰まっているといわれています。あなたも、薬壺をなでてご利益をいただいてください。

大日如来さま ご尊顔

なでぼとけさま ご尊顔

無財の七施シリーズ御朱印 言辞施

無財の七施シリーズ御朱印 身施

無財の七施シリーズ御朱印 心施

無財の七施シリーズ御朱印 床座施

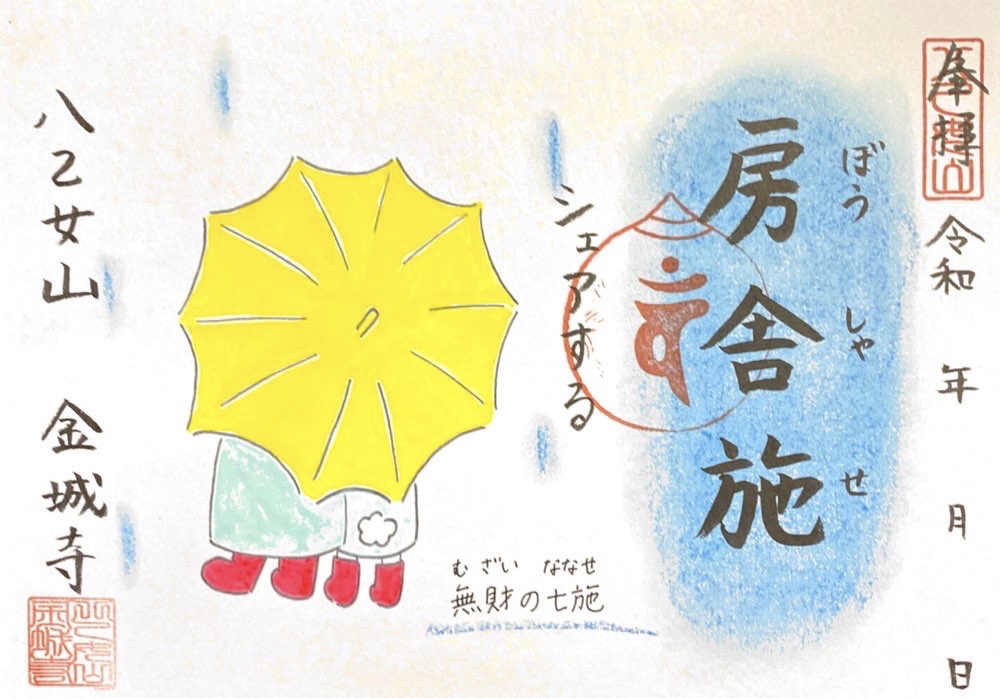

無財の七施シリーズ御朱印 房舎施

虹バージョンと雨バージョンがあります。

無財の七施シリーズ御朱印 まとめ

2022年12月

成道会

無財の七施シリーズ御朱印 和顔施

2022年11月

幸せはあなたの心が決める

2022年10月

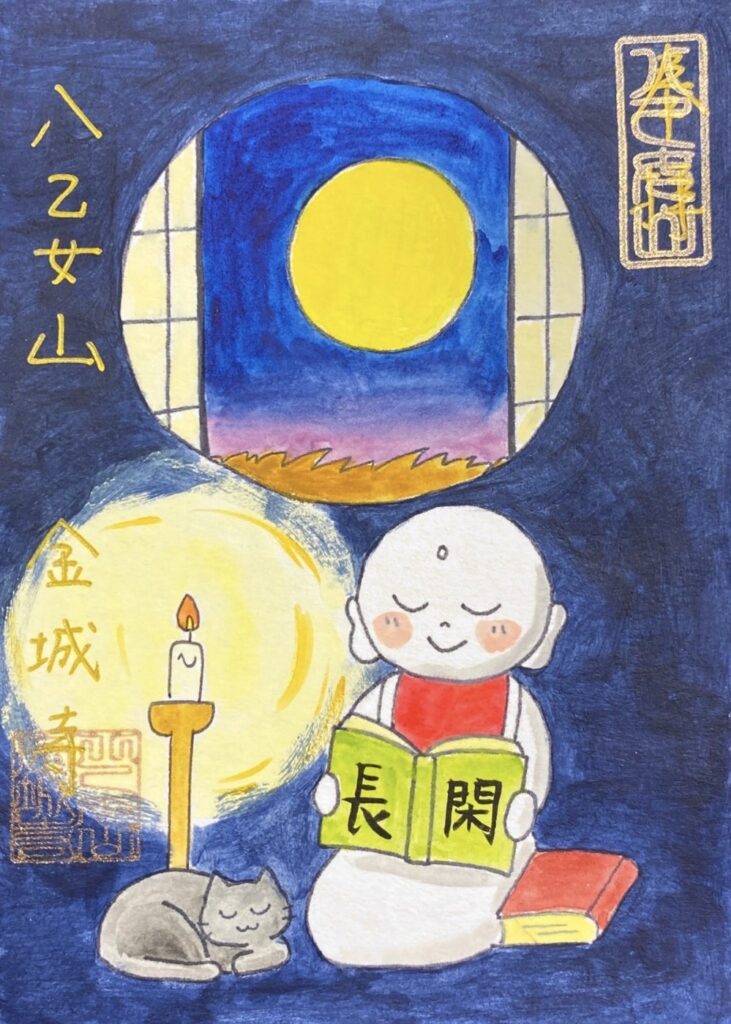

長閑

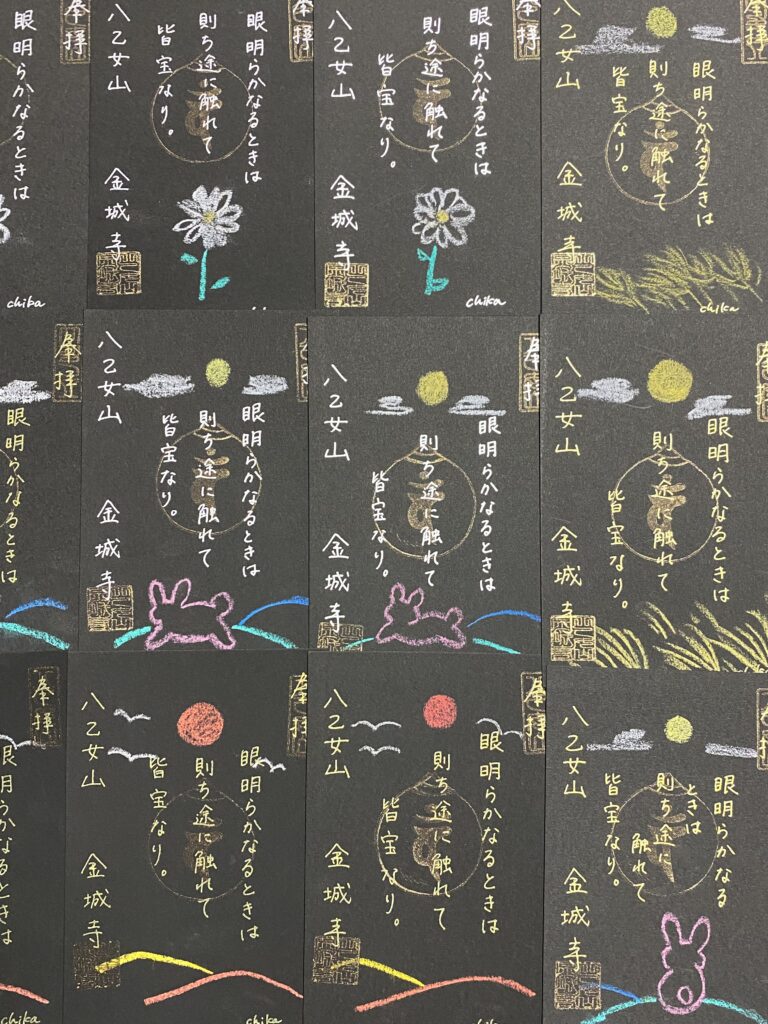

無財の七施シリーズ御朱印 眼施

2022年9月

月輪観

秋恵

茗荷

コメント